“Nous envisageons un train léger, piloté par le Canton”

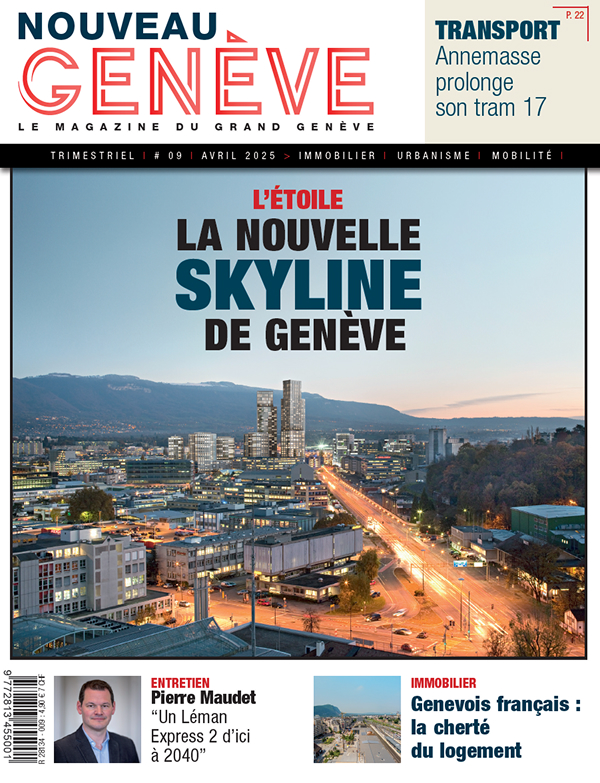

Le Conseiller d’État Pierre Maudet promeut l’agilité politique. C’est le sens de sa proposition de train léger, sorte de métro qui reliera le nord et le sud du canton à partir de deux gares françaises, en passant sous le lac. Le magistrat en charge des Mobilités promet des voies cyclables sûres et continues, mais aussi des parkings en plus pour les deux-roues motorisés. Il défend l’agrandissement de l’autoroute de contournement. Et un renforcement des transports publics sur le pont du Mont-Blanc.

En décembre passé, vous avez annoncé le projet d’un “métro léger”. Ce train ne serait pas connecté au Léman Express. Pour quelles raisons ? Peut-on rappeler son tracé et à quelle échéance il pourrait être réalisé ?

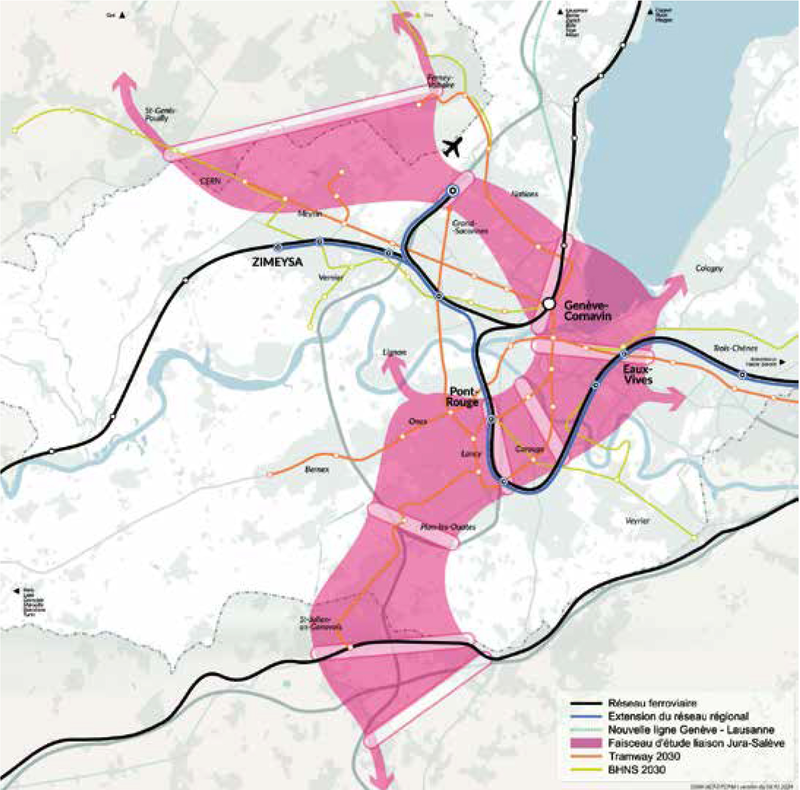

L’emploi du terme “train léger” est adéquat. Il a assez vite, vous l’avez relevé, migré vers le terme de “métro”. Dans l’imaginaire collectif, le métro est souterrain. En cela, c’est un métro, mais dire qu’il n’est pas interconnecté est faux. Ce Léman Express 2 (LEX 2) est envisagé comme un réseau qui croisera le réseau ferroviaire ordinaire. Nous n’envisageons pas des rames qui tournent et qui empruntent ensuite les voies CFF. En revanche, LEX 2 sera interconnecté dans un réseau de différentes couches : les bus, les trams, les trains, le LEX. Il sera connecté sur toute une série de points déjà rendus publics d’ailleurs : l’aéroport, le quartier de Sécheron, la commune de Meyrin notamment.

“Le LEX 2 : un coût de quatre milliards”

Il n’a pas été pensé comme un projet CFF, avec des rames classiques. Cela aurait été plus lourd, plus long à mener ?

Il y a un engorgement. La capacité des CFF de mener en temps et en heure les projets qui leur sont confiés est fortement mise au défi. L’Office fédéral des transports nous a dit : si vous passez par la voie classique, celle du réseau ferré ordinaire, cela nous mènera à l’horizon 2070-2080. Ce n’est évidemment pas concevable. Mes équipes ont alors imaginé une approche originale : faire du Canton le maître d’ouvrage. Les CFF n’y ont vu aucun inconvénient, et on le comprend ! Partant de là, nous envisageons un dispositif un peu différent du train, soit un système léger, piloté par le Canton, en bonne intelligence avec les CFF.

Qui financera ce LEX 2 ?

Il serait financé sur le principe à moitié par le Canton et à moitié par la Confédération. Comme il existe une dimension liée à l’agglomération, il est notamment possible de solliciter le Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA). Et dans le cas du LEX 2, la dimension transfrontalière ne fait que renforcer cet enjeu à l’échelle de l’agglomération genevoise.

Quels pôles reliera-t-il ?

Le besoin est celui, indéniable, d’une liaison nordsud, qui formerait une sorte de boucle à travers un contournement du canton par l’est et qui sera sous-lacustre. Un peu en miroir du LEX actuel, qui relie Annemasse à Terre Sainte [la région de Nyon, ndlr]. Selon nos calculs, ce sont environ 160 000 personnes qui emprunteraient chaque jour ce train léger et qui délesteraient ainsi la route. Le tracé reste à être confirmé ; mais il sera accroché à Saint-Genis-Pouilly ou à Ferney-Voltaire, au nord, et à Saint-Julien ou Archamps, au sud du canton.

Ces deux communes auront donc leurs stations ?

En principe. Le tracé actuel forme une sorte de ruban. Nous voulons créer une infrastructure et une offre permettant de diminuer la part modale des véhicules individuels. Ensuite, il faut trouver le moyen de placer la plus grande part de la population à proximité de la colonne vertébrale formée par les transports publics du canton.

Quelles seront les stations de ce métro ?

Partant de France, le LEX 2 devra desservir Meyrin. Cette ville de 25 000 habitants subit les effets d’une coupure, celle de la piste de l’aéroport. Il est donc intéressant pour Genève de connecter le centre de Meyrin au reste de l’agglomération, plus qu’il ne l’est aujourd’hui avec la ligne 18 ou la ligne 14. Vient ensuite l’aéroport, qui deviendra dans les années à venir une plateforme multimodale, avec la création du P47, de la gare routière, qu’on déplace du centre-ville. Le quartier des Nations devient à son tour un pôle important. Il y a là un potentiel de croissance de transfert modal pour des populations professionnelles liées aux organisations internationales. Autre réflexion : dès 2029, débuteront à Cornavin vingt ans de travaux : dix en sous-sol et dix en surface [la gare accueillera deux voies souterraines et sera réaménagée en surface, ndlr]. De l’avis même des CFF, c’est un noeud ferroviaire extrêmement chargé, qui n’offre pas de possibilités de développement extraordinaire. Il faut imaginer Cornavin, la gare principale de Genève, de façon plus étendue. Il y a deux extrémités. On a d’une part la future gare de Châtelaine, qui ouvrira à la fin des travaux de la gare souterraine et représentera un noeud extrêmement important pour la commune de Vernier. À l’autre bout, on trouve l’arrêt du LEX à Sécheron, qui va devenir un pôle important touristiquement, du fait de l’ouverture du portail des Nations. Idem pour le CERN et son Portail de la science, qui accueille déjà 400 000 visiteurs par année. Il y faut donc aussi un point d’accroche. En résumé, on peut donc imaginer ces stations : Saint-Genis, le CERN, Meyrin, l’aéroport, Nations, Sécheron. Cela peut représenter le premier tronçon à être construit.

À quelle échéance ?

Dans un monde idéal, d’ici 2040. On a vu que pour le CEVA (Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse), il avait grosso modo fallu dix ans d’études et six de travaux. Pour le LEX 2, si on compte dix ans d’études et qu’on construit ensuite deux segments en cinq années chaque fois, on arrive à cet horizon-là. Reste encore le franchissement sous-lacustre. Il existe plus d’incertitudes pour le tracé sur la rive gauche. L’interconnexion avec le LEX 1 à la gare des Eaux-Vives paraît assez évidente. À Champel, il existe déjà une très bonne connectivité avec l’hôpital, qu’il n’est pas forcément indispensable de doubler. Ensuite, il y a Plainpalais et le PAV, qui bénéficie d’une gare, celle de Pont-Rouge, mais en bordure du quartier. Faut-il y envisager une émergence ? C’est le bon moment pour se poser la question. Le Canton travaille sur son plan directeur qui nous porte jusqu’en 2050. D’autres stations possibles sont dans le secteur des Cherpines/ZIPLO [respectivement un nouveau quartier et la zone industrielle, ndlr], puis Saint-Julien ou Archamps.

Quel sera le coût de cette infrastructure ?

Quatre milliards. Ce n’est pas un chiffre articulé au hasard : le dernier tunnel qu’on a réalisé à Genève, le tunnel des Nations, est long de 1,2 km et a coûté 170 millions de francs.

C’est vraiment un projet qui vous est propre ?

Ou c’était dans les cartons ?

C’est un projet du Conseil d’État, qui bénéficie d’un crédit d’étude voté en 2023 sur la base de l’analyse d’un besoin de liaison ferroviaire diamétrale. Ce projet n’est plus d’actualité, mais il répondait à un constat que je partage : il faut un deuxième LEX. Nous développons un projet novateur qui en est aux pré-études : d’où proviennent les usagers, quels sont les besoins, quels sont les flux actuels ? Il s’agit de faire évoluer le système en offrant une nouvelle ligne raccordant les deux rives et apportant de nouvelles possibilités aux Genevois pour relier les principaux pôles de notre canton, soit directement, soit en combinaison avec le LEX ou le réseau de tramways.

Quelles options sont envisageables pour développer d’autres connexions ferroviaires avec Genève ou autour de Genève ?

La piste du train léger est une piste à moyen, voire long terme. Que peut-on faire dans un avenir plus proche ? Il existe des marges de manoeuvre qu’on peut exploiter. Dès mon arrivée à la direction de ce département, j’avais en tête le tunnel du Furet [qui permet aux trains provenant de la Praille d’obliquer à gauche après avoir franchi le Rhône, ndlr]. Il semblerait qu’il soit possible, dès la fin de cette année, de l’exploiter pour proposer une liaison entre Annemasse et l’aéroport. Cela permettrait de rapprocher de l’aéroport une partie de la clientèle qui vient de la Haute-Savoie et d’éviter le passage par Cornavin. Tout ce qui peut décharger cette gare est bienvenu, notamment dans la perspective des travaux à Cornavin. On parle possiblement sur ce tronçon de deux trains par heure à terme. Une performance parce qu’à Châtelaine, il faut franchir trois voies, ce qui est compliqué d’un point de vue ferroviaire.

“Le LEX 1 : 50 % de capacité supplémentaire d’ici à 2032”

Le LEX 1 peut-il encore grandir ?

Le flux est d’environ 80 000 personnes transportées par jour. Pour le prendre régulièrement, je sais que les usagers sont parfois serrés comme des sardines. La perspective, à l’horizon 2032, est d’avoir des trains à deux étages et longs de 200 mètres. Par chance, les quais – qui accueillent actuellement des trains de 150 mètres – ont été prévus pour ça. Ce système permettra de pousser le LEX à 50 % de capacité supplémentaire. Concrètement, cela signifie passer de 80 000 à 120 000 personnes transportées par jour à l’horizon 2032.

À l’issue du vote du 24 novembre sur l’agrandissement de cinq tronçons autoroutiers en Suisse, projet que vous aviez soutenu, vous avez indiqué que celui-ci ne remettait pas en question le projet d’agrandissement de l’autoroute de contournement de Genève. Vous ne tenez pas compte de ce vote ?

Non, je maintiens simplement ce qu’on a dit dans la perspective de l’accomplissement de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée de 2016. Soit la transformation complète de l’autoroute de contournement en périphérique urbain. De ce point de vue-là, le vote du 24 novembre n’a pas d’incidence directe. Les premiers projets sont ceux du barreau de Montfleury et la demijonction au lieu-dit le Canada, que soutient la commune de Vernier.

“Le Canton veut réaliser deux magistrales piétonnes”

Les Genevois avaient voté contre la participation financière à la réalisation de P+R (parkings relais) en France voisine en 2014. Est-ce que néanmoins le sujet pourrait revenir sur la table pour réduire les bouchons aux douanes et à Genève ?

La question des bouchons aux douanes est cruciale. Elle n’a fait que se renforcer depuis le vote de 2014, démontrant l’importance de développer des P+R en France pour réduire les nuisances subies par les riverains de part et d’autre de la frontière. De ce point de vue, on doit aussi se poser la question des emplacements de P+R beaucoup plus à l’intérieur des terres côté français. On en fait l’expérience avec la ligne 272, Annecy-Genève, qu’on va renforcer. Déposer sa voiture à l’entrée de l’autoroute à Annecy fait davantage sens que de la garer après Bardonnex [une commune suisse, ndlr].

Comment se passerait cette contribution ?

À quelle hauteur ?

À vue de nez, ce serait moitié-moitié. Les collectivités publiques françaises sont très conscientes de cette problématique. Pour citer un exemple positif du côté du Salève, on a la perspective d’une conversion d’un parking ordinaire de plusieurs centaines de places en un P+R à Archamps, corrélée à des mesures financées par le Canton, comme l’extension de la ligne de bus 82 qui permet de rejoindre directement la gare LEX et le réseau tramway au niveau du Bachet.

“Il y a un besoin accru de transports en commun sur le pont du Mont-Blanc”

Avez-vous envisagé un péage urbain pour dissuader les frontaliers de venir en voiture, voire, ce que l’on appelle en France, une zone à faibles émissions, c’est-à-dire l’interdiction de circuler pour les voitures les plus polluantes ?

La législation suisse, aujourd’hui, ne le permettrait pas. Et je ne perçois pas pour le moment une volonté de Berne d’aller dans cette direction. J’observe avec beaucoup d’attention ce qui se fait en France, par exemple à Annemasse qui, depuis le 1er janvier, a mis en place une zone à faibles émissions. Dans le cadre des comités de pilotage constitués avec la France au sujet du trafic massif aux petites douanes, comme celle de Soral, on parle de situations concrètes, comme le covoiturage.

Vous avez participé en février à la soudure du premier rail à Annemasse. Quel sera l’impact de cette prolongation pour le Grand Genève ?

Il y aura surtout un effet pour Annemasse, où l’on aura sept arrêts jusqu’à l’entrée du quartier du Perrier avec un P+R, ce qui est une bonne chose. Le véritable impact pour Genève se ressentira toutefois quand la ligne 15 ira jusqu’à Saint-Julien.

Ce projet est toujours bloqué par des recours émanant notamment d’exploitants de stations service ? N’est-ce pas choquant de voir des pétroliers bloquer un projet régional de transports collectifs ?

Le dossier se trouve au Tribunal administratif fédéral. On espère qu’il sera tranché d’ici la fin de l’année. Mais il est possible qu’il remonte au Tribunal fédéral. Il est normal que des acteurs privés d’activité économique se défendent. Des riverains font également recours, du fait de la construction d’une route d’évitement. C’est le corollaire des plans qui ont été votés il y a 12 ans. J’ai hérité de cette situation.

Les travaux à Annemasse incluent une piétonnisation du centre. Genève semble piétiner dans ce domaine. La ville ne dispose toujours pas de réelles zones piétonnes. Comment voyez-vous les choses ?

Les plans du Canton sont clairs. Ils ont été votés par le Grand Conseil. Il faut désormais une volonté politique pour les déployer. Par définition, c’est l’apanage du Conseil municipal de la Ville de Genève. Prenons la rue de Carouge ou celle de Rive. Elles sont relativement étroites. La capacité de créer de pures zones piétonnes est donc réduite. La suite dépendra des résultats des élections communales à Genève [la majorité du Conseil municipal de la Ville de Genève est passé à droite et le deuxième tour a lieu le 13 avril pour les exécutifs, ndlr]. À l’intérieur des quartiers, des zones peuvent être valorisées pour améliorer la qualité piétonne des lieux. De son côté, le Canton veut réaliser deux magistrales piétonnes, dévolues à la déambulation, sans trottinettes. Le premier axe va de l’aéroport au lac, à travers le chapelet de parcs de la rive droite. Le second irait des Eaux-Vives à Cornavin.

Autre défi : la mobilité à vélo. On a l’impression que le Canton peine à concrétiser des voies sûres et continues. Genève a déploré plusieurs accidents mortels ces dernières années. Quels sont les projets ?

L’aménagement de 80 kilomètres de pistes cyclables est prévu durant cette législature, mais il ne s’agit pas de dérouler des kilomètres pour dérouler des kilomètres. La sécurité doit primer sur les autres considérations.

Il y a l’exemple de la Voie verte…

On en voit les limites. C’est une conception qui date d’il y a 20 ans, réalisée il y a 10 ans, où se posent des problèmes de mixité. Mon département travaille pour arriver, à l’horizon 2029, à distinguer deux catégories d’itinéraires cyclables. On déplore régulièrement des accidents entre vélos, par exemple à la route des Acacias, une pénétrante importante pour les cyclistes. On y trouve des vélos roulant à 45 km/h qui en dépassent d’autres se déplaçant à 25 km/h, sur des pistes cyclables biseautées.

Et il y a aussi les deux-roues motorisés qui circulent dessus… Cela renvoie à la qualité des infrastructures qui peuvent favoriser la sécurité ou l’insécurité.

Vous le voyez sur un tronçon comme celui de la route de Suisse à Versoix et Bellevue, où les choses ont été faites en deux temps. Le choix a été fait d’aménager des pistes cyclables où on est vraiment protégé. Il n’y a plus de perméabilité entre la route et la piste.

La passerelle piétonne du Mont-Blanc a été refusée en votation. Serait-il envisageable d’y réduire la circulation routière ?

La ceinture urbaine dont fait partie le U lacustre doit être impérativement préservée.

Le pont doit être rénové. Serait-ce l’occasion d’y faire passer un tram ?

Pour que cela soit possible, il faudrait de gros travaux de renforcement du pont. Sur le fond, l’usage du pont du Mont-Blanc par des transports en commun, que ce soit tram ou bus, est indispensable. C’est un goulot d’étranglement qui est lié au franchissement du cours d’eau. Donc oui, il y aura besoin de capacité de franchissement à cet endroit avec du transport en commun de grosse capacité.

Votre prédécesseur, Serge Del Busco, avait choisi de faire passer 456 tronçons routiers à 30 km/h, projet qui a suscité six recours. Vous avez réussi à en lever la majorité en acceptant un compromis sur certains axes. Il restait le recours d’un policier. Jeudi 27 mars, nous avons appris l'annulation de cet arrêté par le Tribunal administratif de première instance, qui a notamment estimé que chaque axe aurait dû faire part d'une analyse séparée. Qu'allez-vous faire?

Je prends acte de cette décision de justice qui annule la direction prise sous la législature précédente. La lutte contre le bruit routier et plus largement la préservation de la qualité de vie de la population genevoise sont des priorités. Mais je n’entends pas recourir. Depuis le début de la législature, je m’emploie justement à quitter le registre de la judiciarisation de cette politique publique et à mettre fin à la guerre des transports. Je vais réunir les acteurs des mobilités dans les prochaines semaines pour trouver des compromis. L’objectif demeure pour moi de fluidifier les déplacements et de mettre fin aux blocages.

“Augmenter le nombre de places pour les deux-roues motorisés”

Un autre défi qui existe à Genève, c’est la croissance des deux-roues motorisés, qui atteignent 61 000 unités, sans compter les 6 000 2RM entrant chaque jour de France. Comment gérer ces flux ? Pourrait-on, par exemple, faire payer le parking aux deux-roues ?

Les deux-roues motorisés sont un mode de transport qui présente des avantages et des inconvénients. J’ai affirmé que je ne souhaitais pas faire payer le stationnement de ces véhicules en surface. Bien sûr, il est possible de louer des emplacements. Il existe des offres en ouvrage, comme celles de la Fondation des parkings. Nous allons créer 10 motos-stations dans les parkings. Nous allons aussi augmenter le nombre de places pour 2RM en surface à hauteur de 2 400 places mixtes vélos et motos, parce qu’il y a une forte demande. Mon idée, en matière de mobilités, n’est pas de compliquer la vie des usagers mais de la simplifier, autant que possible.

Article tiré

du N°

9