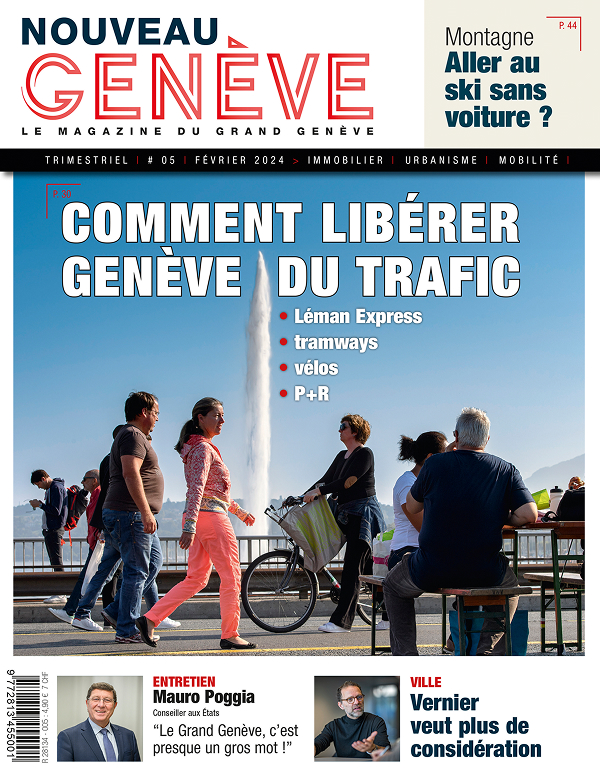

“Il faut créer des parkings-relais”

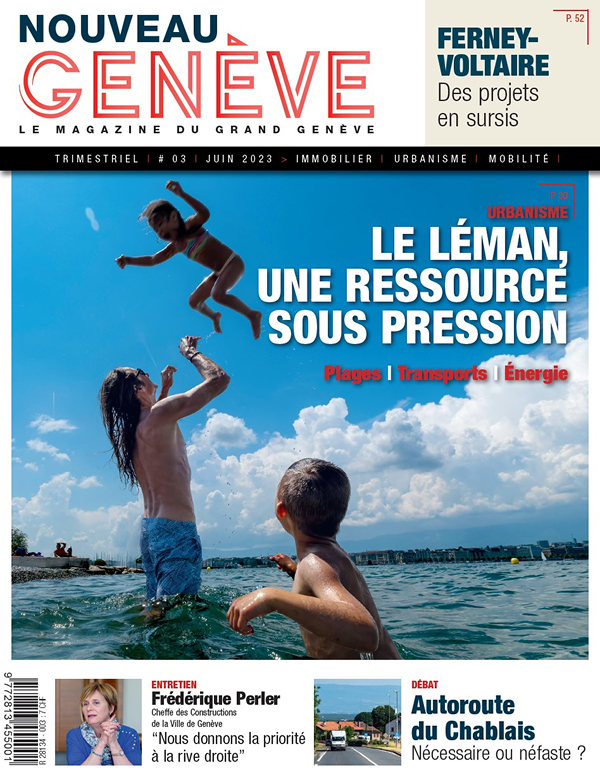

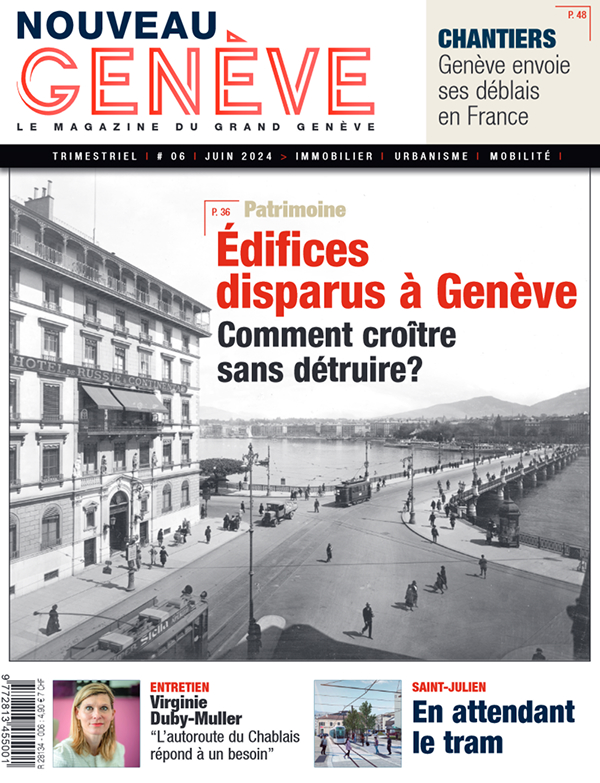

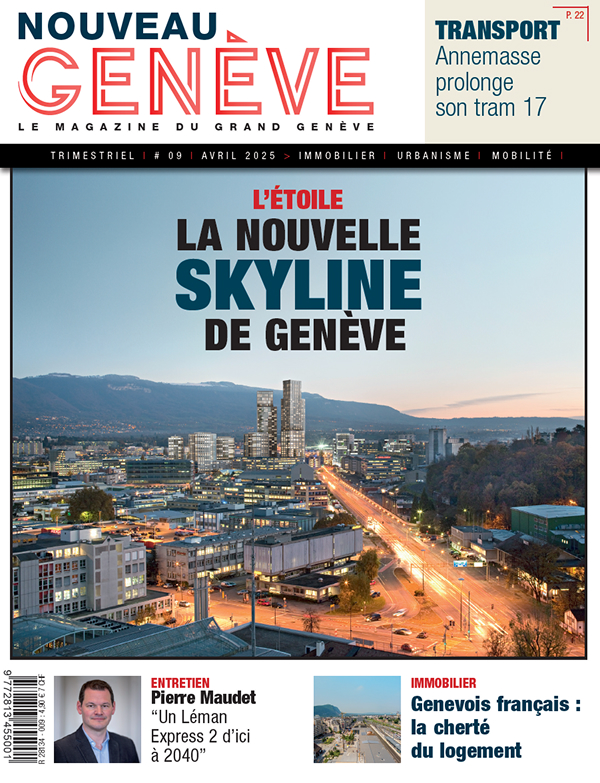

Parkings P+R, mobilité, place des frontaliers à Genève, le nouveau conseiller aux États MCG Mauro Poggia a répondu aux questions de Nouveau Genève.

Vous avez l’habitude de dire que vous n’êtes ni de droite ni de gauche. Seriez-vous un macroniste suisse ?

Être ni de droite ni de gauche, cela veut dire que l’on n’est pas enfermé dans un dogmatisme. Le Mouvement citoyens genevois (MCG) est à droite économiquement et aussi sur les questions sécuritaires, mais sans tomber dans la phobie de l’immigration. Nous défendons tous les résidents légaux de Genève, sans distinction d’origine ou de nationalité. Au niveau social, nous possédons une fibre de gauche. Il n’y a pas d’économie florissante sans paix sociale. Une certaine répartition des richesses est nécessaire. En fait, nous sommes assez inclassables. En témoignent mes péripéties récentes au Parlement fédéral où l’on ne savait pas où me mettre [Mauro Poggia siège désormais avec le groupe de l’UDC, ndlr].

“Ce qui se prépare au PAV est admirable”

Votre mouvement, le MCG, s’est construit en réaction au travail frontalier. Qu’est-ce qui vous a conduit à le rejoindre ?

En 2009, je me sentais centriste, mais les centristes n’ont pas voulu de moi, davantage pour des raisons d’égo que d’idées. Je connaissais ce nouveau parti qui bousculait les lignes. Ils m’ont proposé de les rejoindre, moyennant une liberté de parole totale. Ma façon d’exprimer les choses a certainement aidé à ce que le MCG soit perçu différemment. C’est vrai que mes prédécesseurs clamaient brutalement “Stop frontaliers” ou “Frontaliers dehors”. Ce que j’ai essayé d’apporter comme discours, c’est de dire que, bien sûr, on a besoin de frontaliers, mais qu’en revanche, nos employeurs ne doivent pas laisser sur le bord de la route des gens d’ici qui auraient les compétences pour faire un même travail. La droite ne pouvait parler de ce sujet car, pour elle, l’Union européenne est un supermarché dont il ne faut pas fermer les portes. Quant à la gauche, elle ne veut pas opposer les travailleurs d’ici aux travailleurs d’ailleurs. Il existait une sainte alliance entre la gauche et la droite en faveur d’une omerta sur ce sujet. Une fois élu conseiller d’État, j’ai mis en place la priorité à l’emploi pour les résidents genevois au niveau des entités de droit public et subventionnées. J’ai aussi négocié avec les faîtières et les entreprises des règles de conduite, notamment le devoir pour elles d’annoncer les nouveaux postes à l’Office cantonal de l’emploi, notre Pôle emploi à nous, avant d’aller chercher des gens plus loin. Par le passé, les travailleurs frontaliers faisaient partie du bassin de vie genevois. Aujourd’hui, ils viennent de plus en plus loin et repoussent les Français qui ne travaillent pas en Suisse, car ils font exploser les loyers. Les souffrances de l’autre côté de la frontière sont aussi réelles. Il faudrait presque un système en trois temps : on observe d’abord si on a des compétences ici ; si on n’en trouve pas, on regarde dans le bassin genevois et si ce n’est pas le cas, on cherche plus loin.

Plus de 50 % du personnel infirmier aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) habitent en France voisine. Est-ce qu’il y a une alternative ?

Pendant des années, Genève a vécu sur un oreiller de paresse. Pas la peine de former du personnel, il suffit de publier une annonce dans le Dauphiné Libéré et une trentaine de personnes viennent se présenter. Leur formation est payée par la France. Il faut encourager d’abord les compétences qui sont présentes ici. J’ai doublé le nombre de postes de formation des infirmiers et infirmières. Mais nous n’avons aucune emprise sur le secteur privé. Il faudrait pouvoir placer des entraves à la libre embauche. S’agissant du secteur public, les infirmières de l’autre côté de la frontière ont bien compris qu’il fallait qu’elles quittent leur emploi ou qu’elles passent par le secteur privé pour pouvoir ensuite travailler aux Hôpitaux universitaires de Genève [les HUG ne peuvent engager du personnel soignant en fonction en France, ndlr].

Ces frontaliers et frontalières n’évitent-ils pas à Genève de se poser la question d’une immigration extra-européenne ?

Les Européens étaient déjà prioritaires avant les accords de libre circulation. Mais on exigeait des employeurs qu’ils aient cherché à recruter en Suisse. Ce n’est plus le cas. Le permis frontalier n’en est plus un : on prend juste acte qu’une personne établie au-delà de la frontière a trouvé un emploi ici sans même exiger un domicile préalable en zone frontalière durant un temps minimal.

Le recours aux frontaliers est la conséquence d’une ville centre qui crée beaucoup d’emplois. Est-ce que Genève aurait eu plus à gagner à demeurer à une échelle plus humaine ?

Comment pourrait-on diminuer l’attractivité de Genève ? Qu’on me l’explique. Si une entreprise veut s’installer à Genève, elle le peut. Si elle veut engager du monde, elle le peut également. Il faut s’adapter aux évolutions qui nous échappent et essayer de faire en sorte que la qualité de vie soit bonne, que la cohésion sociale reste forte.

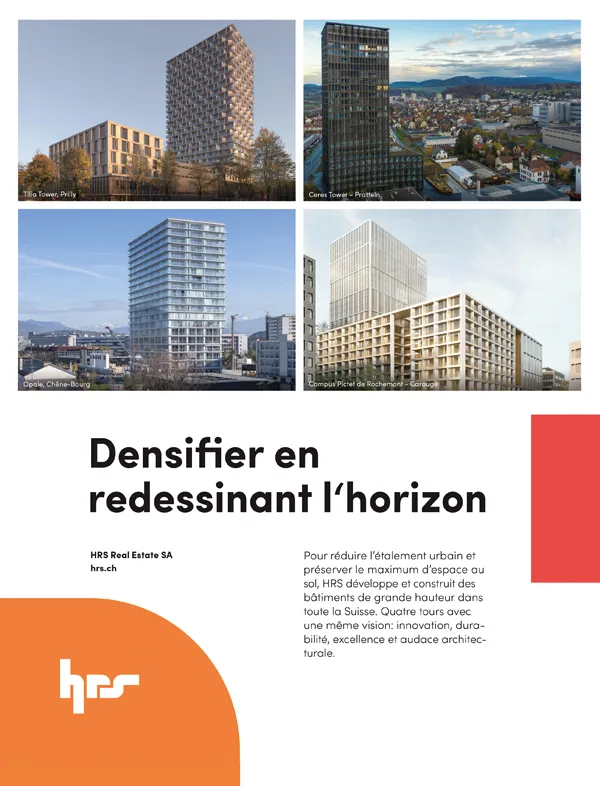

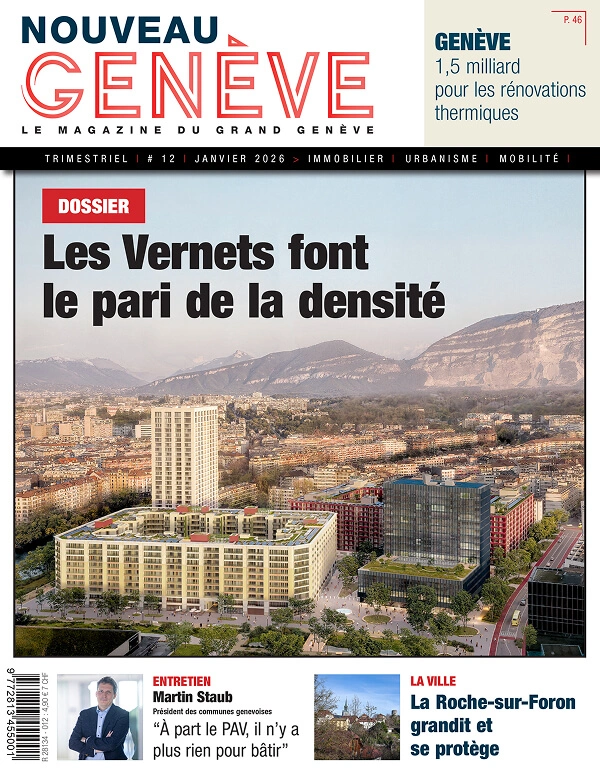

Les Vergers, Pont-Rouge, La Chapelle-Les Sciers, Belle-Terre : ces dernières années, Genève a créé beaucoup de logements. On produit de la densité. Soutenez-vous cette politique ?

Il faut construire un peu plus haut que ce que l’on a construit jusqu’à maintenant, mais pas forcément ici [dans le quartier des Tranchées, ndlr] ! Je suis pour construire avec des critères de qualité. Les quatre cinquièmes des facteurs qui influencent notre santé n’ont rien à voir avec les soins. C’est la qualité de l’environnement dans lequel on vit. Le fait de rentrer chez soi en peu de temps, en traversant de la verdure, c’est autre chose que de faire quarante-cinq minutes en voiture. Ce qui se prépare au PAV (Praille – Acacias – Vernets) est admirable. Il faut construire aussi des logements que l’on peut acquérir [de la PPE, ndlr], plutôt que d’obliger les gens à aller acheter en France.

Malgré cet effort, la population qui s’installe en France voisine continue de croitre. On comptabilise 600 000 passages quotidiens aux frontières de Genève, y compris Vaud. Comment traiter cette question ?

On a créé ce Léman Express. Soit. Je ne vous cache pas qu’à l’époque, j’ai été l’avocat de beaucoup d’opposants. Je souhaitais qu’on réalise un grand métro, avec davantage d’arrêts. Le Léman Express est fait. Il faut reconnaître que c’est un succès. Chapeau. Le problème est qu’à Annemasse, il n’y a pas de parkings-relais…

Certes, mais le MCG s’était opposé à ce que Genève paie pour des parkings-relais en France !

Vous avez raison de me tendre la perche. D’abord il faut rappeler que l’urbanisation en France voisine est dispersée. Ainsi les gens doivent prendre un véhicule pour atteindre un transport public. Il faut donc créer des parkings-relais à ces endroits. Si les frontaliers disposent d’une place de stationnement à proximité de leur lieu de travail, c’est plus facile pour eux de rester dans leur voiture. Il y a donc aussi une responsabilité des employeurs pour encourager les transports publics. On peut aussi faire payer le parking en entreprise.

“Diminuer l’attractivité de Genève ? Qu’on m’explique comment”

Genève doit-elle financer des P+R en France, comme le suggère actuellement le Grand Conseil ?

Indirectement, elle le fait déjà ! Une convention contre la double imposition prévoit que les travailleurs frontaliers paient leurs impôts là où ils travaillent. En 1973, Genève a élaboré un accord avalisé par la République française et le Conseil fédéral. Il soutient les communes frontalières en rétrocédant aux deux départements de l’Ain et de la Haute-Savoie 3,5 % de la masse salariale générée par les frontaliers. Soit aujourd’hui 350 millions de francs annuels. Région, Départements et communes se les répartissent. Quand on verse cette somme, est-on en droit d’exiger qu’ils utilisent 4 ou 5 millions pour faire un parking-relais ou faut-il en plus qu’ils nous tendent la main pour qu’on leur verse un financement supplémentaire ? Donc pour répondre à votre question, nous, nous sommes pour que les P+R soient financés au moyen de cet argent. L’idéal serait de renégocier cette convention pour créer une instance de décision paritaire précisant à quoi est destinée cette manne. Si c’est pour fleurir les mairies – je caricature volontiers –, on n’a pas besoin de l’argent de la Suisse. N’oublions pas non plus que les frontaliers dépensent l’essentiel de leurs revenus en France.

Pourtant, les projets d’agglomération de la Confédération financent des projets établis partiellement en France, comme l’extension du tram 17 à Annemasse.

La Confédération valide les projets d’agglomération. Ce n’est pas une rétrocession sur la masse salariale, mais un soutien financier pour les infrastructures mises en place avec les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie pour accueillir la main-d’oeuvre dont Genève a besoin. La différence par rapport à la rétrocession, c’est que, dans ce cas, nous avons notre mot à dire.

En 2024, les instances du Grand Genève organisent des réunions nommées Vision territoriale transfrontalière. Les spécialistes en mobilité et en urbanisme mettent en garde les élus contre la construction de nouveaux centres commerciaux en France voisine. Qu’en pensez-vous ?

Certes, on discute dans ces réunions, mais ce qui compte au final, c’est le bon sens. Or celui-ci a par exemple manqué au moment de la construction de l’autoroute d’Annecy [en 2008, ndlr]. La Suisse n’a pas été consultée et aucune ligne de train n’a été construite. Vu la situation actuelle, on peut dire que Genève a manqué le coche dans les années 1960 et 1970. Il aurait fallu construire un métro, qui parte de la gare vers le CERN, Gex, Annemasse et Plan-les-Ouates. Aujourd’hui, pourquoi pas de l’argent suisse – au-delà des 350 millions d’impôts rétrocédés à la France – pour réaliser des lignes, par exemple celle au pied du Jura ? Pour que les habitants du pays de Gex puissent venir à Genève dans de bonnes conditions. Au sujet des projets de grands centres commerciaux en France voisine, à Thoiry et Ferney notamment, bien sûr que c’est aberrant d’attirer des gens qui s’y retrouveront pare-chocs contre pare-chocs. Il faut penser à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la région et à la protection de nos économies respectives. D’ailleurs, la perception de l’environnement a changé et heureusement. J’ai grandi à Meyrin dans les années 1960, à une époque où pour faire propre on coulait du béton.

“Il aurait fallu construire un métro”

Le Canton s’est doté d’un Plan climat qui prévoit une diminution du trafic routier de 40 % d’ici à 2030 ? Est-ce possible ?

Il faut une vision pour porter ce plan, que j’ai soutenu et qui est réalisable. Ce projet doit rendre le transfert modal désirable. Or actuellement, ce qui est fait consiste à dégoûter les gens en créant des nuisances. Il n’y a pas de stratégie globale commune, c’est du bricolage. Si, en effet, venir de Vernier jusqu’au centre de Genève en voiture prend une heure, il reste les transports publics. Mais sont-ils suffisamment compétitifs ? Il faut améliorer les cadences. Personnellement, je me déplace en scooter, qui est un moyen de transport rapide. Sinon, j’utilise les transports publics. Il y a aussi les véhicules électriques. À ce sujet, je note que la Ville de Genève promeut cette mobilité, mais n’installe pas de bornes électriques sur son territoire.

Si l’on souhaite améliorer la vitesse commerciale des Transports publics genevois (TPG), il faut faire des choix. Or récemment, vous avez critiqué des suppressions de parkings au bas de la rue de Florissant, pour un aménagement dédié aux bus…

C’est vrai, on ne peut pas laisser tout le monde aller partout en même temps. Mais il faut chaque fois pouvoir expliquer les mesures aux gens. À cet endroit, l’arrêt de bus qui a été créé est énorme. Or il n’y a jamais ici deux bus à la fois. On a supprimé sans raison des places de parking pour voitures et deux-roues motorisés. Des places utiles pour les riverains et pour l’accès aux commerces.

Vous vous dites en faveur des pistes cyclables, mais en même temps, vous avez critiqué la réalisation des pistes Covid mises en place par le conseiller d’État Serge Dal Busco…

Oui, il faut sécuriser les pistes cyclables. Mais ces voies Covid, installées nuitamment, sont loin d’être pleines de vélos. Ces aménagements ressemblent à des artères et sont une sorte de provocation. Ils visent surtout à entraver les automobilistes.

“Côté suisse, parler du Grand Genève est presque un gros mot !”

Au Conseil des États, vous avez voté pour la création ou l’agrandissement de plusieurs autoroutes en Suisse. Celle qui relie Genève et Lausanne sera dotée de six voies. Or réaliser de nouvelles infrastructures risque d’augmenter les flux de voitures. Pourquoi ce soutien ?

Il est difficile de prévoir ce que sera la circulation routière privée dans le futur. Quel sera l’impact de la voiture électrique ? Quid des voitures auto-guidées ? Donc en l’état, soutenir ces infrastructures, qui mettront quinze ans, vingt ans à être réalisées, est nécessaire. On peut imaginer que leur usage changera dans le temps. Je souligne que le Conseil des États a aussi voté en faveur d’une deuxième ligne de train entre Genève et Lausanne. Le service n’y est pas à la hauteur, ce qui fait qu’une partie des gens prennent encore leur voiture. On ne nous a d’ailleurs pas demandé de choisir entre les deux solutions. Si cela devait se présenter ainsi, je dirais que je choisirais plutôt le train que l’autoroute. Mais, en même temps, il ne faut pas se couper de possibilités futures. C’est comme pour le nucléaire. Si la fusion nucléaire est mise au point, les centrales actuelles pourront sans doute intégrer cette technologie. Il faut donc les maintenir.

Quid du projet d’une traversée autoroutière du lac ?

Ce serait formidable, mais la Confédération ne soutient pas activement ce projet en l’état. Se pose en effet la question des sorties de cette autoroute : où arrivera-t-on ? Il ne s’agit pas seulement de poser des tuyaux pour rejoindre l’autoroute de contournement, mais aussi de créer un projet qui ait du sens pour le développement économique et urbanistique de Genève. J’ai donc des doutes.

“La santé, c’est la qualité de l’environnement où l’on vit”

Au fond, que pensez-vous du Grand Genève ? Le système de gouvernance franco-valdo-genevois fonctionne-t-il ?

On a le sentiment qu’il n’y a pas de vrai porteur de ce Grand Genève, que chacun essaie de voir ce que cela pourrait lui apporter. Aux élections, ce sujet est peu abordé, parce qu’on ne sait pas quoi dire et qu’on sait que ça peut heurter. En tout cas, du côté suisse, parler du Grand Genève est presque un gros mot ! Le fait est que ce territoire est vu plus comme un risque que comme une opportunité. Les journaux ont titré sur les 104 000 frontaliers désormais actifs à Genève. Même si on a besoin de cette main-d’oeuvre, les gens ressentent cela comme une concurrence déloyale, car le coût de la vie n’est pas le même ici et là.

Article tiré

du N°

5