“Le seul potentiel de logements à Genève est la zone villa”

Accusé, à droite et à gauche, de bétonner le territoire, le conseiller d’État Antonio Hodgers, en charge de ce dossier, constate le fort pouvoir d’attraction de Genève. Il répond par la nécessité de loger les nouveaux arrivants. Le magistrat écologiste indique que le développement de Genève passera forcément par la densification de la zone villa.

La droite a progressé lors des élections de l’an dernier grâce à une alliance entre partis bourgeois et populistes (PLR, Centre, UDC, MCG). Elle détient la majorité au Parlement. Comment se passent les discussions avec les autres conseillers d’État ? Est-ce que les questions écologiques sont reléguées au second plan ?

Oui, en partie. Mais ce phénomène de retour de manivelle existe au niveau européen. On nomme cela le green backlash. Les électeurs en ont marre de l’écologie. Peut-être est-ce dû à la guerre en Ukraine, aux enjeux liés au pouvoir d’achat ou bien à une certaine lassitude au sujet des thématiques écologiques, un agacement face aux discours moralisateurs. Cela se traduit par un recul des questions environnementales au niveau local.

“Les communes françaises déclassent de la zone agricole, ce qui est tabou chez nous”

Cela se traduit-il dans vos relations avec des élus de droite ?

Oui, les attaques de la droite contre la loi sur l’énergie ou la loi sur le climat illustrent bien ce phénomène. Ces sujets étaient pourtant relativement consensuels il y a encore peu de temps.

Le Plan directeur cantonal prévoit entre 200 000 et 400 000 habitants de plus dans le Grand Genève d’ici à 2050, dont “seulement” 70 000 à 150 000 habitants en plus dans le canton. Donc une majorité des nouveaux venus résideront en France voisine. Ne souhaitez-vous pas un rééquilibrage ?

Il importe de préciser que ces projections réalisées par l’Office fédéral de la statistique ne sont pas des objectifs politiques. Cela dit, c’est un fait qu’il existe beaucoup plus de zones à bâtir en périphérie qu’au centre de Genève. Le même phénomène existe dans d’autres métropoles, comme Lyon par exemple. Chez nous, cette problématique est exacerbée par le fait que construire en périphérie signifie souvent le faire de l’autre côté de la frontière.

Le politique a-t-il prise sur ce phénomène ? Peutil limiter la constructibilité ici en l’augmentant ailleurs ?

Dans le cadre de la Vision territoriale transfrontalière [démarche qui préfigure le prochain Projet d’agglomération, ndlr], la partie française a manifesté son désaccord quant aux projections annoncées. Je comprends très bien que les communes frontalières en aient marre d’être la banlieue de Genève. C’est mortifère au niveau urbanistique. Or, les communes voisines déclassent de la zone agricole, ce qui est complètement tabou chez nous. Elles réalisent des zones villas et produisent de l’étalement urbain avec un urbanisme constitué d’immeubles bas. En fait, la loi française sur le zéro artificialisation nette [adoptée en 2021, elle prévoit l’absence d’artificialisation à horizon 2050 avec une étape intermédiaire en 2031, ndlr] arrive vingt ou trente ans après les lois suisses équivalentes. Le dynamisme économique de notre région, l’un des plus forts d’Europe, amène une hausse démographique. Il serait important d’avoir de nouvelles polarités économiques côté français.

Comment expliquez-vous que les élus français souhaitent un rééquilibrage démographique mais continuent à autoriser autant de nouvelles constructions ?

Il existe un décalage entre le discours et les faits. Du côté genevois, on se plaint des frontaliers, mais nous créons plus d’emplois que de logements. Or, quand vous créez un emploi sans logement, vous créez un pendulaire supplémentaire, c’est mathématique. Ainsi, il y a dans le canton 375 000 emplois et 238 000 actifs. Même avec un chômage à zéro, Genève aurait besoin de 137 000 personnes venues d’ailleurs. Du côté français, on a longtemps privilégié l’octroi de permis de construire en zone pavillonnaire.

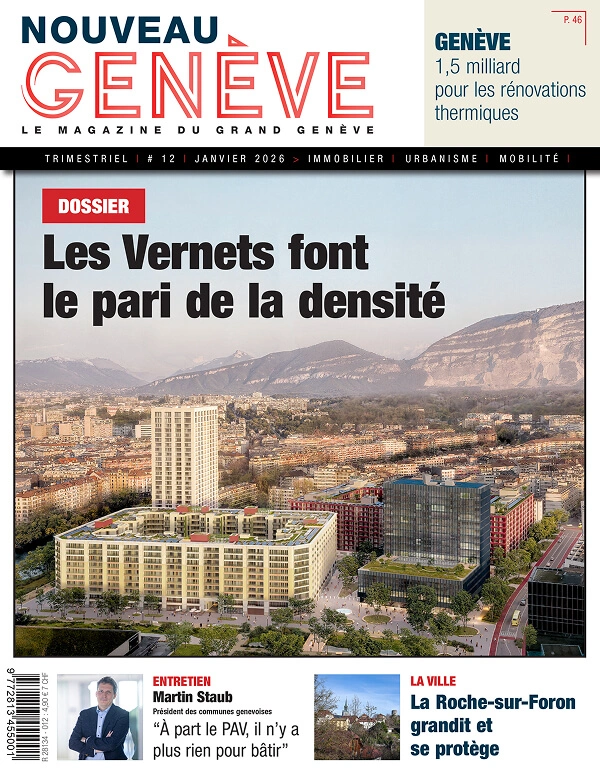

“Les Vernets ne seront pas plus denses que les Pâquis”

Comment créer de l’activité en France ?

Voilà le coeur du problème. Pourquoi les entreprises ne s’installent-elles pas à Annemasse ? Elles disposeraient de locaux moins chers, paieraient leurs salariés en euros… Alors que côté Suisse, les rémunérations sont bien plus importantes. J’y vois plusieurs raisons : les conditions fiscales françaises, le droit du travail ou encore la stabilité politique et économique suisse font que les entreprises viennent de ce côté-ci de la frontière. Pour beaucoup d’entreprises à forte valeur ajoutée, la France reste un repoussoir. J’en ai discuté avec plusieurs chefs d’entreprise. Nous n’avons malheureusement pas de prise sur cela, même s’il y a une volonté politique de mutualiser les compétences professionnelles et de partager l’emploi. La partie vaudoise du Grand Genève est plus équilibrée de ce point de vue, avec autant d’emplois qualifiés que d’habitants.

Ce sont donc les conditions cadre offertes par la Suisse qui font que les entreprises s’établissent ici et non pas les facilités fiscales accordées aux multinationales ?

Oui, les conditions d’attractivité fiscale sont bien meilleures à Zoug qu’à Genève, par exemple. Nous sommes loin d’être les plus attractifs de Suisse. Mais pourquoi les entreprises ne vontelles pas à Zoug ? Parce que Zoug se trouve dans les Alpes suisses, offre une vie culturelle plus réduite, ne possède pas d’aéroport international… Les réformes imposées par l’OCDE font que la Suisse s’est alignée sur les standards internationaux en matière de fiscalité des entreprises. La Suisse n’a plus de secret bancaire, pourtant les banques sont toujours là. Il y a un contexte assez large qui fonde cette attractivité genevoise. Les premières origines de la Genève internationale remontent au début du XXe siècle avec ce noeud ferroviaire autour du lac. Genève est un carrefour de l’Europe depuis toujours.

L’attractivité de la région nous dépasse ?

Celle-ci est fondée particulièrement sur la stabilité et la prévisibilité économique et politique de la région. Cela nous ramène à une certaine impuissance de la politique face à un tel phénomène. Il n’existe pas de bouton de l’attractivité sur lequel on pourrait pousser. En revanche, cette dynamique peut être cassée brutalement.

Où les nouveaux logements seront-ils construits dans le canton, en dehors du PAV (Praille Acacias Vernets) ? Arrive-t-on au bout des possibilités, celles qui ont permis la réalisation des Vergers, de La Chapelle – Les Sciers, du futur quartier des Cherpines ?

C’est la grande question qui va agiter Genève ces prochaines années. Dans la mesure où l’on protège la zone agricole, qui est plus grande que la zone à bâtir, qu’on protège aussi la zone naturelle et que la ville est déjà bien construite, qu’est-ce qui reste ? La zone villa. Celle-ci représente 47 % de la zone bâtie – même en intégrant les zones industrielles et le tarmac de l’aéroport – et n’abrite que 13 % de la population. Or, quelqu’un qui habite dans une villa occupe au minimum dix fois plus de mètres carrés au sol que quelqu’un qui vit dans un appartement. Si l’on veut encore construire pour répondre à la demande de logements, le seul potentiel qui reste à Genève est la zone villa. Évidemment pas toute cette zone, mais celle qui est proche des lignes de transport public et de la continuité urbaine. Cela permettrait la création de 20 000 logements, dont une partie est en cours de réalisation.

La logique, c’est de donner des autorisations de construire des logements collectifs à des promoteurs qui rachètent les terrains ?

Cela va plus loin. Au moyen des plans localisés de quartier par exemple, l’État possède un instrument pour maitriser la part de bureaux et celle de logements. En ce qui concerne l’habitat, notre règle est celle des trois tiers : un tiers de locatif social, un tiers de locatif libre et un tiers de propriété. En zone de développement, les prix sont contrôlés pendant dix ans. Ils sont 30 % moins chers que les prix du marché. Ce système est l’équivalent du schéma de cohérence territoriale en France.

On voit que les projets de densification sur des zones occupées par des villas rencontrent de fortes oppositions. Un exemple : l’arrêt subit pour le développement de la Petite-Boissière Exit, qui comprenait un projet d’école primaire et 550 logements sur une zone située à un jet de pierre de la gare du Léman Express aux Eaux- Vives. Le Canton a-t-il renoncé à y construire des logements ?

Non. C’est un projet qui a été mal porté par la Ville de Genève. Le plan localisé de quartier (PLQ) était trop massif et aurait mené à couper des arbres dotés d’une valeur patrimoniale. Il a été stoppé par la Confédération pour des questions de protection du patrimoine. Je précise que les habitants de la Petite-Boissière ne sont pas des “Nein Sager”. Nous avons donc repris ce projet d’une autre manière, notamment sans dépasser la hauteur des arbres. Pour avancer dans ce type de plan, il est important d’offrir quelque chose aux gens, à commencer par un urbanisme de qualité et des infrastructures publiques. Après, nous sommes tous attachés à notre territoire tel qu’il existe. “La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le coeur d’un mortel”, a écrit Baudelaire.

Comment convaincre les propriétaires de villa d’un projet de transformation de leur quartier ?

Construire en zone pavillonnaire, “c’est politiquement la mort”, me confiait récemment un élu. Une première réponse est d’offrir aux propriétaires une juste compensation économique. Par exemple, en proposant des droits à bâtir en zone de développement. Cela peut être un bon investissement économique. Si cinq ans après l’adoption d’un PLQ rien n’a bougé, la possibilité d’une expropriation existe, mais nous ne l’avons encore jamais utilisée. En fait, sa simple évocation suffit. Porter le changement urbain n’est jamais populaire. Il faut réussir à convaincre les citoyennes et les citoyens, et cela passe par un gros travail de discussion et de concertation. Informer est primordial. Le logement, c’est comme le chômage : c’est quelque chose d’accessoire, tant qu’il n’y a pas de problème. Donc, une fois qu’on est logé, le sujet est abstrait. Pourtant, la crise du logement est bien réelle. Et le Canton dispose de moyens pour avancer. C’est le cas, par exemple, avec les servitudes croisées mises en place entre les propriétaires d’une zone villa. L’État est en mesure de les lever et il l’a déjà fait. Parfois, une modification de zone est refusée, comme ce fut le cas à Cointrin. Dans d’autres cas, comme à Vieusseux, le déclassement en zone de développement a eu lieu, mais il n’y a pas encore de PLQ. À Bourgogne [en ville de Genève, ndlr], le quartier de villas sera transformé en logements. Les habitants avaient adopté une position quasiment nihiliste et nous n’arrivons pas toujours à les convaincre. Dans cas, c’est le peuple qui a tranché en faveur de logements collectifs.

“Pour beaucoup d’entreprises, la France reste un repoussoir”

Les communes genevoises devaient produire un plan de densification de leur zone villa. Certaines n’ont pas fait ce travail, à l’instar de Cologny par exemple…

Le Conseil d’État a refusé récemment un plan directeur communal, car il n’était pas abouti de ce point de vue. Et dans ce cas, la commune ne peut plus donner son préavis à un projet de construction.

À Bernex, par exemple, des opposants au nouveau quartier avaient critiqué le fait que les immeubles étaient plats et non pas à deux pans.

Je peux comprendre que certaines personnes désirent conserver ce qu’ils ont connu jusqu’ici et qui se présente sous la forme de petites maisons. Et je constate que le changement est difficile à accepter parfois, malgré nos efforts de concertation. Il faut penser la zone villa sous un angle plus large. Les quartiers de villas sont vus comme des espaces familiaux, mais dans la réalité, les maisons comptent beaucoup de seniors et sont peu occupées. Cela représente des espaces énormes, où l’on pourrait loger du monde. Si on réussit à proposer à ces personnes une alternative, par exemple un droit à bâtir dans un appartement adapté à leurs besoins, plus petit, alors la discussion s’ouvre et nous pouvons trouver un terrain d’entente.

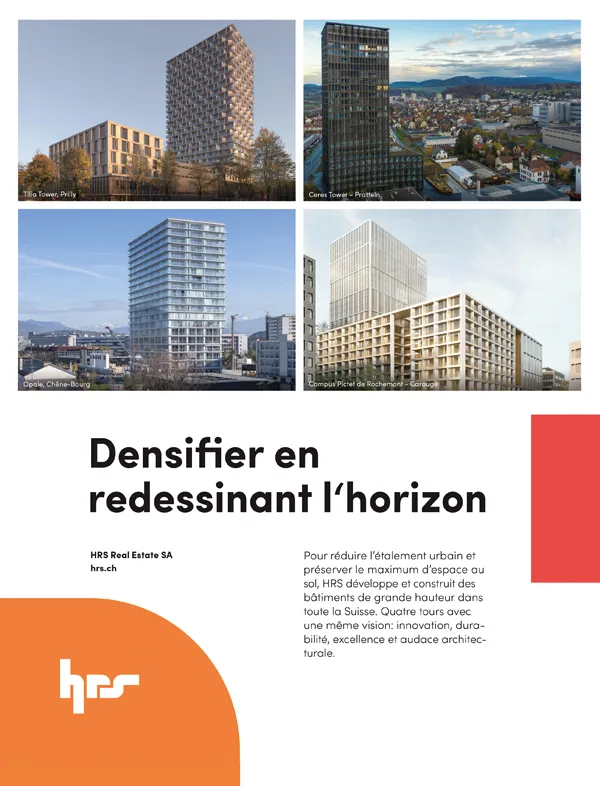

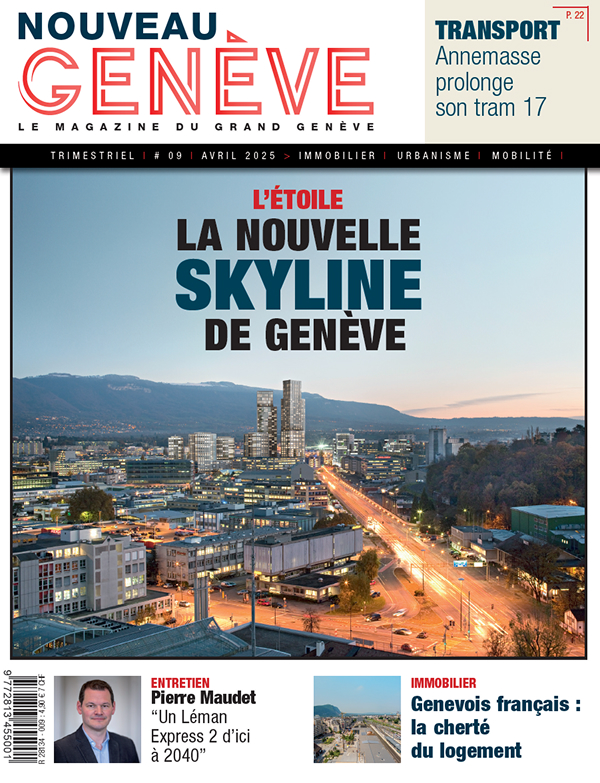

De l’autre côté de la densité, nous avons le quartier des Vernets. Les constructions en cours peuvent sembler massives…

Le quartier des Vernets – comme celui du PAV plus globalement – ne sera pas plus dense que les Pâquis ou les Charmilles, dans lequel j’habite. Dans ces quartiers, la densité varie entre 2,5 et 2,7 [1 000 m2 de terrain permettent schématiquement de construire 2 500 m2 de plancher, ndlr]. En revanche, il y aura beaucoup de différences avec les anciens quartiers ! Les périmètres du PAV seront dénués de voitures. Il n’y aura pas de parking en surface, comme on en trouve encore beaucoup en ville où la voiture accapare l’espace public. Les transports publics et la mobilité douce seront privilégiés. Aux Vernets et dans tout le PAV, il y aura 20 % à 25 % d’espaces verts, avec de nombreux espaces publics où il fait bon vivre. Des cours d’eau seront aussi remis à ciel ouvert. Pour permettre cela, le sol sera libéré par des immeubles aux gabarits élevés, sans toutefois que la densité explose. C’est là toute la révolution de ces futurs quartiers.

Peut-on comparer les Vernets au Lignon, où la surface donnée à la verdure équivaut aux surfaces habitables ?

Non. Le Lignon possède un énorme parking en surface et sous terre. C’est une cité satellite, qui se trouve au bout d’une ligne de bus et qui est enclavée. On ne traverse pas le Lignon, on s’y rend. Les Vernets, ce sera le centre-ville, sans logement aux rez-de-chaussée. Il y aura une ambiance urbaine, avec des gens de passage. La forme des quartiers, ce ne seront pas des barres, mais des ilots, comme dans les futurs immeubles des Cherpines. Les gens circuleront autour de ces ilots, qui seront dotés d’une face active donnant sur la rue et d’une cour intérieure, plus calme.

Pourtant, vu depuis la route des Acacias, on a l’impression de faire face à des barres…

Il y aura deux grands ilots et une tour, ce qui peut donner un effet massif. Notez que le quartier bénéficiera de deux parcs : celui de l’école, qui sera public, et l’autre constitué par les rives de l’Arve.

La droite et les milieux immobiliers ont demandé plus de PPE au sein du PAV. Ils ont perdu lors d’une consultation populaire. Ne percevez-vous pas cependant une aspiration à être propriétaire de son logement, comme en France voisine ? Comment y répondre ?

La cohésion sociale commence par l’urbanisme. Une grande victoire politique, c’est l’accord sur le logement, qui prévoit la règle des trois tiers [logement social, loyer libre et PPE, ndlr]. L’idée est que l’on ne peut pas construire des quartiers avec uniquement des logements sociaux. Aller plus loin ? Les études montrent que seuls 10 % à 15 % de la population sont capables d’accéder à de la PPE.

“La cohésion sociale commence par l'urbanisme”

Un tribunal a donné tort récemment au Canton en ce qui concerne le taux de PPE en droit de superficie [qui implique une location du terrain, ndlr]. Celui-ci a été revu à la baisse. Est-ce un échec ?

Non, cette décision ne change rien. Les milieux immobiliers avaient peur que l’on ait trop de PPE en droit de superficie [et pas assez en pleine propriété, ndlr]. Mais c’est une précaution inutile, puisque l’essentiel des PPE sont déjà en propriété pleine et entière. C’est comme mettre un panneau de limitation de vitesse à 80 km/h sur une piste cyclable.

Cette décision ne concerne donc pas le PAV ?

Non, car la répartition du bâti y est fixée par la loi éponyme.

Vous avez fait adopter une enveloppe de 500 millions pour la rénovation des logements. Comment cette somme sera-t-elle allouée ?

Cette somme sera mise à disposition des propriétaires par le Canton sous forme de subventions à fonds perdus. Elle permettra aux privés de rénover leurs immeubles.

Certains estiment que la LDTR [loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, ndlr], en encadrant les hausses de loyers, décourage les rénovations. Qu’en est-il à votre sens ?

Les députés de droite ont voté la loi qui impose aux propriétaires bénéficiaires de ces subventions de ne pas augmenter les loyers pendant un certain temps. Les représentants des locataires et du parti socialiste souhaitent des rénovations avec la garantie de ne pas toucher aux loyers [la décision finale a fait l’objet d’un accord avec toutes les parties, ndlr]. On peut augmenter les loyers, mais pas trop sinon on met en opposition l’écologie avec l’aspect social et la question du pouvoir d’achat. Le deal, c’est d’aider financièrement les propriétaires à rénover tout en protégeant les locataires contre des augmentations de loyers, pendant trois ou cinq ans selon la nature des travaux. Et j’ai obtenu l’unanimité sur ce compromis.

Le Plan climat du Canton prévoit une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici à 2030, dont une baisse de 40 % sur le trafic individuel motorisé. Trouvez-vous que l’on en prend le chemin ?

C’est un objectif ambitieux. Genève est sur la bonne voie, même si nous sommes en retard par rapport à Bâle ou Zürich, par exemple. Nous sommes à la traîne sur les questions de mobilité, avec des bouchons considérables dus aux voitures. Diminuer le trafic motorisé reste pourtant un objectif réalisable sans devoir passer par une révolution.

Le conseiller d’État Pierre Maudet, en charge de la Mobilité, est-il actif à ce sujet ?

Tout à fait. Il suffit de regarder les plans de développement des transports publics ou la gratuité pour les jeunes. La voiture reste nécessaire, mais plus personne, à part l’UDC, ne privilégie ce moyen de transport au centre-ville. C’est une absurdité.

La propriété par étages (PPE) est l’équivalent de la copropriété en France. Elle peut être en pleine propriété ou en droit de superficie. Dans ce dernier cas, le sol reste la propriété de la collectivité et le propriétaire ne possède que les murs. C’est l’équivalent en France du bail réel solidaire.

Article tiré

du N°

7