“Nous saisissons toutes les opportunités pour végétaliser la ville”

Les élections d’avril au Grand Conseil ont débouché sur une poussée des partis populistes. Votre département craint-il des blocages sur certains projets en matière de mobilité et de lutte contre le réchauffement climatique ?

Ce n’est pas une excellente nouvelle pour l’environnement et l’urgence climatique. Reste que le Grand Conseil, qui possède de longue date une majorité de droite, a voté de très gros crédits d’investissement en faveur des rénovations énergétiques et des panneaux solaires. Pour ce qui est de la mobilité, il y a la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), qui vise à prioriser les transports collectifs dans l’hypercentre. Historiquement ce texte est un compromis et tous ses aspects ne me séduisent pas.

Quelle partie de cette loi ne vous parle pas ?

Dans sa mise en oeuvre, c’est celle de la création d’une moyenne ceinture urbaine. On aménage des grands axes [par exemple l’avenue Giuseppe-Motta et la rue Hoffmann en ville de Genève, NdlR] pour faciliter la fluidité du trafic et éviter le transit par des coeurs de quartiers. Mais cette ceinture est trop proche du centre-ville et des zones densément habitées. Il faudrait davantage préserver la population du bruit.

“L’objectif est de désimperméabiliser 10 000 m2 par an”

En 2022, le dégrappage par une association de quelques mètres carrés de bitume aux Pâquis avait créé des remous. Vous avez été accusée de laisser faire. Au-delà de cette polémique, quels sont les leviers de la Ville de Genève pour augmenter la perméabilité du domaine public ?

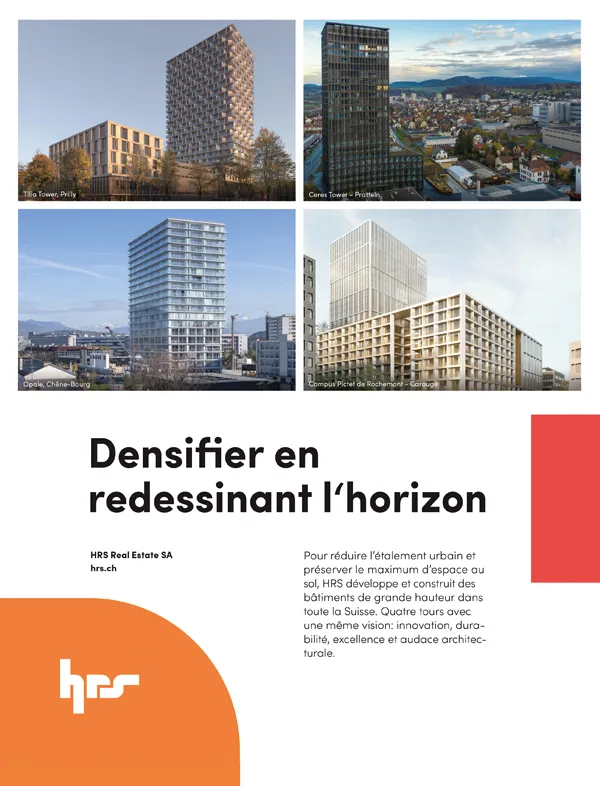

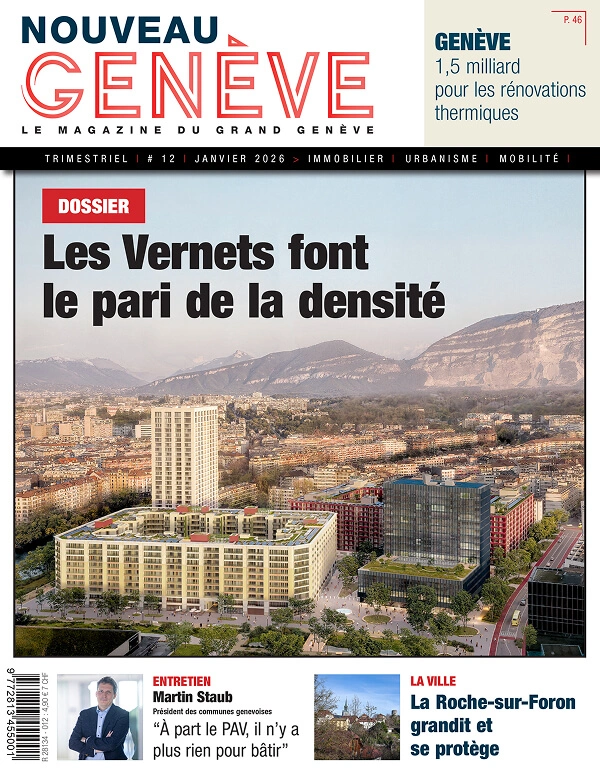

L’objectif est de désimperméabiliser environ 10 000 m2 par année. C’est extrêmement ambitieux. La Ville n’ouvre pas une chaussée lors d’un chantier sans essayer de proposer à cette occasion un aménagement qui prévoit de la végétalisation et de désimperméabiliser les sols. Mais tout réaménagement qui n’est pas à l’identique est sujet à recours. Il n’est pas question cependant de se contenter d’enlever du bitume sans apporter une proposition qui ait du sens. Par exemple, rue des Rois [à Plainpalais, NdlR], près de 1 600 m2 de bitume ont été dégrappés à la suite de travaux de canalisation. La rue a été reconfigurée pour créer une circulation apaisée et une porosité avec le cimetière des Rois. On a là une barrière discrète et des plantations d’essences d’arbres que l’on trouve déjà dans le cimetière. Autre exemple, celui de la place de la Synagogue où la Ville va planter plusieurs arbres d’ici une année et demie. Rue de Carouge, des travaux des Services industriels sur le gaz et des TPG pour reconfigurer la voie du tram auront lieu cette année. J’ai demandé un projet pour créer de la végétalisation et désimperméabiliser les sols. Notre objectif est de profiter de cette occasion pour piétonniser cette rue sur 800 mètres. Les travaux sont planifiés entre 2024 et 2025. Il y a enfin l’avenue du Mail où plus de 2 000 m2 de bitume pourraient être dégrappés. Il s’agit de végétaliser le centre du quartier de Plainpalais, qui est très exposé aux îlots de chaleur. L’autorisation de construire a été accordée pour réaliser cet aménagement mais il y a des recours. Aux Vernets, le parking de la patinoire sera transformé en parc dès 2025.

Qu’en est-il de la piétonnisation des rues et des places ? Certains aménagements sont des réussites, comme celui de la place Simon-Goulart. La Ville de Genève en fait-elle assez pour que les choses avancent ? Qu’en est-il par exemple du square Pradier ?

Les discussions autour du square Pradier durent depuis plus de vingt ans. Le Conseil municipal et les autorités souhaitent sa transformation. Ce square se trouve à proximité de la gare, où la question des accès est très complexe. Le processus est au point mort, mais je ne désespère pas d’y revenir. Quant à la place Simon-Goulart, elle est très fréquentée. Le souhait de la Ville était d’y relocaliser le marché de Coutance, ce qui nécessitait une vaste surface en dur, mais cela ne s’est pas réalisé. D’où ma volonté de réintervenir sur cette place afin d’y apporter davantage de verdure. Globalement, je veux développer les rues piétonnes et je rappelle que l’initiative pour la création de deux cents rues piétonnes à Genève est toujours en vigueur.

Est-ce que la nouvelle majorité de droite au gouvernement pourrait revenir sur des projets de piétonnisation tels que celui de la rue de Carouge ?

Théoriquement c’est possible ; pratiquement et politiquement cela me paraîtrait un peu dangereux de remettre en cause des décisions qui apportent des réponses aux besoins de la population et aux enjeux environnementaux de notre temps.

Dans les métropoles européennes, il existe souvent des périmètres où les véhicules les plus polluants sont interdits – zones à faibles émissions en France – et/ou des zones centrales auxquelles n’accèdent que les riverains et les livraisons. Le souhaitez-vous à Genève ?

À Genève, c’est surtout le Canton qui est compétent sur ces questions. Comme vous le savez, Genève a été choisie comme ville test pour un péage urbain, mais je suis sceptique face à ce concept. La ville est trop complexe pour cela. Que fait-on par exemple des camions ? Un péage risque de transformer la ville en un grand jeu de Tetris. L’idée est plutôt de piétonniser davantage la ville, dont le centre est petit, afin de favoriser des déplacements agréables et faciles à pied. Les entreprises peuvent développer des systèmes légers pour acheminer les biens sur le dernier kilomètre, et nous pouvons les accompagner en ce sens. Le centre historique de Genève doit être aménagé comme ailleurs en Europe et jouir d’une vraie piétonnisation. Actuellement, le système mis en place en Vieille-Ville est peu lisible, avec une partie de l’espace qui est en zone de rencontre et une autre en zone piétonne. En journée, les bornes d’accès s’ouvrent à tous les véhicules. Nous visons à restreindre cet accès. Cela dit, on nous ramène toujours au principe constitutionnel du libre choix du mode de transport, qui est une spécificité genevoise. Pour ma part, je préconise la mise en place du 30 km/h de jour et de nuit dans toute la ville pour apaiser les rues non seulement du point de vue du bruit mais aussi de la sécurité. Et, à ce propos, l’idée que le passage aux voitures électriques résoudra tout est une illusion.

Un autre enjeu pour votre département est bien sûr le développement des pistes cyclables. Les initiatives se sont succédé sur ce sujet, mais on a l’impression que le processus est lent. C’est notamment le cas pour la voie verte, dont l’aménagement a été bloqué à Carouge. Comment pouvez- vous convaincre le Canton d’avancer sur ce dossier ?

La voie verte entre Annemasse et les Eaux-Vives a constitué la partie la plus facile de ce projet. Nous avançons pas à pas. Pour la traversée de Champel, nous disposons désormais d’un crédit d’étude qui va nous permettre de faire des propositions. Sur le quai du Cheval-Blanc [situé entre Carouge et les Acacias, NdlR], le projet d’élargir la voie cyclable est bloqué par un recours. Cela ne nous empêche pas de travailler sur les tronçons suivants, des Vernets à la Bâtie. D’autres projets d’envergure se sont matérialisés, avec par exemple l’aménagement cyclable de la grande avenue Pictet-de-Rochemont en 2022, mais il a fallu trois années de discussions avec le Canton pour y parvenir. Genève peine toujours à donner une claire priorité aux mobilités durables. Si bien que les autorités doivent négocier des compromis. On l’a vu avec les pistes cyclables Covid. Elles ont été voulues par la Ville de Genève et le Canton, mais certains les contestent en justice.

Un certain nombre de critiques ont été émises au sujet du pilotage par la Ville de Genève des aménagements autour de la gare Cornavin. Notamment par le Collectif 500. Comment évaluez-vous les choses ? Où en est notamment le projet d’aménagement de la partie nord de Cornavin ?

Tous ces aménagements sont complexes, du fait du nombre de partenaires impliqués dans cet énorme projet. La Ville de Genève gère les aménagements autour de Cornavin, mais elle doit s’adapter aux ambitions cantonales pour ce qui a trait aux transports publics locaux et surtout au projet ferroviaire qui est porté par les CFF et financé majoritairement par la Confédération. Les partenaires se rencontrent tous les deux mois et si les débats sont parfois intenses, la collaboration se passe bien. En ce qui nous concerne, la porte est toujours ouverte au Collectif 500, mais celui-ci a opté pour une posture d’opposition. Nous maintenons le dialogue avec l’ensemble du quartier. Une démarche de concertation a été lancée cette année au sujet de l’aménagement de Montbrillant et des ateliers thématiques sont organisés actuellement. Le Collectif 500 est d’ailleurs libre d’y participer et il le sait. Pour la Ville, il est capital de connaître le ressenti du quartier afin de coller au mieux à ses besoins et ses réalités. Cela ne signifie toutefois pas qu’on puisse confier la réalisation du projet à une sorte de parlement populaire : les demandes sont prises en compte, mais on doit les insérer dans un ensemble de contraintes qui sont particulièrement épineuses.

Quels sont les grands projets de la Ville en matière d’amélioration de l’accès aux rives du lac Léman ? Quid par exemple de l’aménagement des quais portuaires des Eaux-Vives, libérés par la construction du nouveau Port-Noir ?

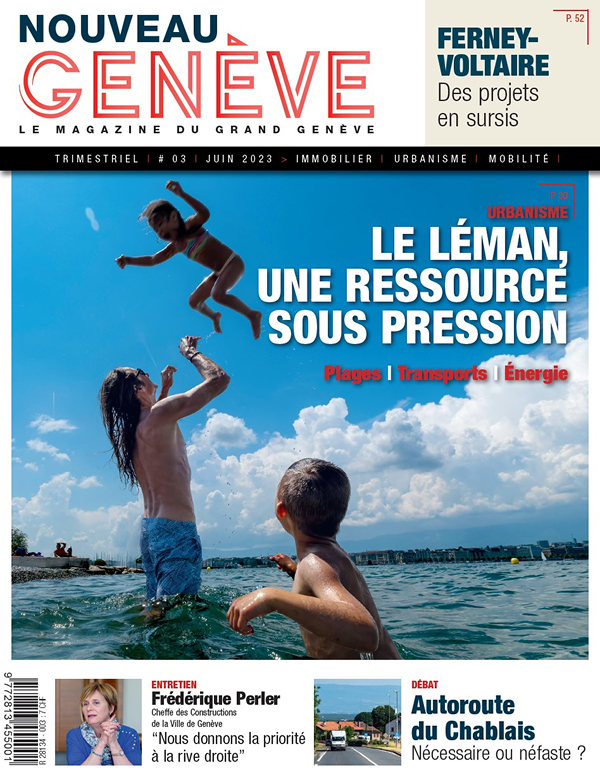

En premier lieu, il faut savoir que tout le périmètre de la rade est protégé. Une image directrice existe, on ne peut pas y faire ce que l’on veut. Avec la plage des Eaux-Vives, tout le périmètre en aval a été débarrassé des cabanons des pêcheurs par décision du Conseil administratif. Il existe une forte demande de la population pour avoir accès à l’eau, surtout avec les étés caniculaires que l’on a. Une association – À l’eau Wilson – milite pour un accès au lac sur le quai du même nom [situé en amont des Bains des Pâquis, NdlR]. Le Canton et la Ville ont collaboré pour construire ce projet, et des aménagements provisoires viennent d’être ouverts à la population. Un plan d’eau équivalant à plus de cinquante fois le bassin olympique des Vernets sera désormais disponible de mi-avril à mi-octobre dès midi et jusqu’à 22 h. Des rampes et des pontons enjambent les rochers pour permettre aux gens d’accéder au lac où le plan d’eau a été délimité par des installations flottantes. Une signalisation a été mise en place, tout comme des bouées de sauvetage et même des défibrillateurs. L’horaire de baignade a été négocié pour permettre la pratique du ski nautique le matin sans mettre en danger les baigneurs. L’horaire du soir vise à préserver la tranquillité du voisinage. Cette nouvelle configuration nécessite de supprimer l’accès estival à ce quai pour les forains. Un concours sera lancé fin mai pour y concevoir des aménagements définitifs à l’horizon 2027. Nous donnons aujourd’hui une certaine priorité à la rive droite parce que les Bains des Pâquis sont saturés et que la rive gauche bénéficie déjà de la plage des Eaux-Vives et de Genève-Plage.

“Genève peine à donner une claire priorité aux mobilités durables”

Ce concours sur le quai Wilson pourrait-il déboucher sur la création d’une nouvelle plage ?

Je fais confiance aux équipes qui participeront au concours pour fournir des idées créatives, mais l’ambition n’est pas de recréer une plage de l’envergure de celle des Eaux-Vives. Parce qu’il y a le parc de la Perle-du-Lac, les quais et qu’on doit préserver une certaine image de la rade. On y verra plus clair au terme du concours fin 2023, mais il y a une orientation qui est déjà donnée et qui consiste à doubler la rangée de platanes sur le quai Wilson, par souci de symétrie avec ce qui existe sur la rive gauche.

Sur la rive gauche, les dériveurs parqués sur les quais sont partis, de même qu’une partie des activités portuaires. Quand on se promène sur cet espace, il y a du vide. Que prévoyez-vous d’en faire ?

Il existe plusieurs projets en gestation. Nous avons un comité de pilotage avec le Canton. Il existe encore à cet endroit une activité de police du lac assumée par le Canton. Ce dernier réfléchit à la reconfigurer, mais la police va rester là. Ce que la Ville souhaite faire, entre ce lieu et le jet d’eau, c’est proposer un nouvel accès à l’eau. Dans l’intervalle, ma collègue Marie Barbey- Chappuis [chargée de la sécurité et des sports, NdlR] organise des activités, comme l’hiver passé avec la Banquise et en été la Canopée. Elles seront reconduites. Et puis il ne faut pas oublier le projet d’une passerelle piétonne parallèle au pont du Mont-Blanc, ce qui permettra de consacrer tout l’actuel trottoir amont du pont aux vélos.

C’est un serpent de mer…

Notre département est pratiquement prêt à déposer une proposition pour le Conseil municipal, une fois effectués les ultimes réglages. Il existe un financement fédéral lié au premier Projet d’agglomération et le Canton participera également. Le projet pourrait aboutir en 2026.

Quid de la partie des quais libérée, située entre le jet d’eau et Baby-Plage ?

Il y a chaque été à cet endroit des activités ludiques. Pour le reste, c’est comme un jeu de dominos : lorsque le Canton aura arrêté son projet définitif, notamment en ce qui concerne la nouvelle base de la police de la navigation, nous pourrons avancer. Il faut quand même veiller à conserver des espaces vierges pour la balade, la déambulation, tout en se donnant la possibilité d’offrir à certains moments de l’année des activités. Il ne faut pas tout figer.

Comment jugez-vous le succès de la plage des Eaux-Vives ? L’accès à cet espace est-il conforme à vos attentes ?

Premier élément : la plage des Eaux-Vives appartient au Canton, mais sa gestion a été confiée à la Ville. La population en est enchantée ainsi que de sa roselière, où nichent nombre d’oiseaux. Je trouve que c’est un lieu formidable. La population a exprimé différentes demandes, par exemple au sujet de l’ombrage des pelouses, mais ce lieu doit rester le plus sobre possible. Rappelons que c’est un site qui est jalousement surveillé, tant du point de vue environnemental que de celui du patrimoine.

“Nous donnons priorité à la rive droite”

Les microplastiques envahissent le Léman. Est-ce que la Ville s’en préoccupe ?

La protection du lac est un thème qui m’importe, mais qui est de compétence cantonale. La Ville ne reste toutefois pas inactive : elle mène notamment des campagnes de recyclage, lutte contre les déchets sauvages et pour le respect de l’environnement. Toutes les manifestations organisées par la Ville de Genève et par des associations qu’elle subventionne exigent de recourir à une vaisselle entièrement compostable, recyclable ou lavable. C’est en multipliant des actions concrètes de ce genre, même à petite échelle, que l’on peut contribuer à des améliorations.

Article tiré

du N°

3