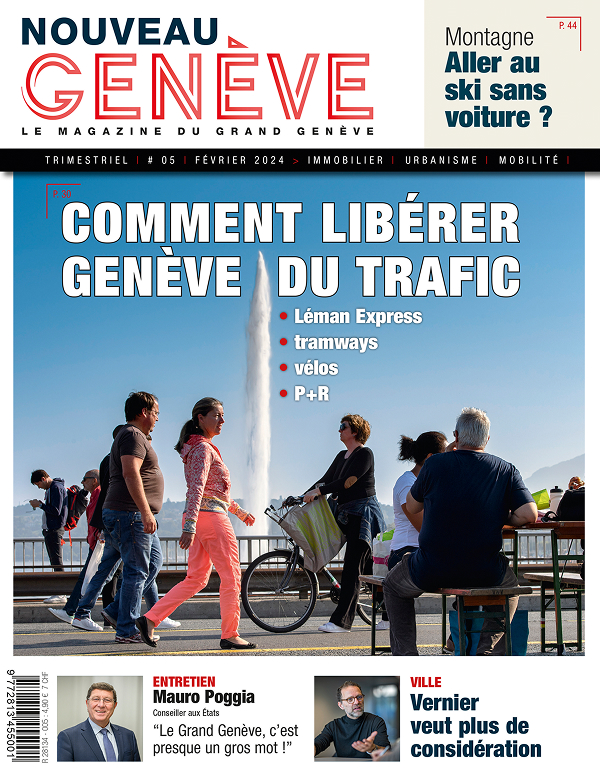

Transport

Avant-guerre, le réseau de trams de la région a été le plus grand d’Europe. Avant de presque disparaître. Il renaît et s’étoffe.

C’est l’histoire d’un nouveau chapitre. Tel un Phénix métallique, le tram signe son retour. Et, comme plus de cent ans en arrière, il déborde des frontières genevoises. Mais ce réseau qui ne cesse de s’étoffer – avec notamment l’extension des lignes 17 à Annemasse et 15 à Lancy – a failli disparaître. En juin 1969, il ne reste qu’un seul rescapé : le tram 12. Pourquoi Genève a-t-il démantelé un moyen de transport aujourd’hui irremplaçable ? La première explication remonte au développement du réseau, à l’origine construit par des privés, à la fin du XIXe siècle, détaille Sébastien Weibel, responsable du Pôle opérations aux Transports publics genevois (TPG). “Pour réduire les coûts, cela se fait de manière très rapide”, dit-il. Donc en coupant.

Un Américain aux commandes

Dans son livre centré sur le tram 12, l’historien genevois Henri Roth rappelle d’ailleurs qu’en 1902 la compagnie nomme comme directeur un Américain, Henry Percy Bradford. Il voit les choses en grand, installe dans les locaux une salle de billard, mais ne parle pas un mot de français. Paternaliste, il réprimande et licencie, et les conflits débouchent sur une grève. “Plusieurs compagnies existent sans que le réseau soit homogène”, poursuit Sébastien Weibel. Son entretien s’avère compliqué et coûteux. Les lignes de campagne sont déficitaires. Les fonds manquent par ailleurs pour rénover le réseau et les banques veulent être remboursées. En 1925, la Compagnie genevoise de tramways électriques (ancêtre des TPG) est au bord de la faillite. Deux ans plus tard, l’État renfloue l’entreprise mais en remplaçant les trams par des autobus. Ce premier remplacement a lieu en 1938. Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à l’essor de l’automobile et des bus. “Le tram est mal aimé. C’est une bête à chagrin : il occupe de la place et il faut élargir les routes. Des voies s’avèrent mal posées ou vieillissantes”, raconte Sébastien Weibel. Entre 1950 et 1969, sept lignes et des tronçons sont supprimés, en faveur de bus et de trolleybus. Selon Henri Roth, les villes romandes singent les cités françaises, qui renoncent au tram, alors qu’en Suisse alémanique, on s’inspire des villes allemandes ayant choisi de les garder et de créer des zones piétonnes au centre. En résumé, le tram coûte alors que l’automobile rapporte à l’État.

Un réseau laissé à l’abandon

Ce débat agite à peine la population. La compagnie manque aussi d’une stratégie claire. “On touche au noeud du problème genevois, avance Henri Roth. Au lieu d’améliorer une situation déséquilibrée, on la laisse pourrir.” Les Genevois finissent par se réveiller. Les artistes s’en mêlent. En 1970, dans une scène mémorable du film La Salamandre, Jean-Luc Bideau met en vedette le tram 12. Dix ans plus tard, le groupe de rock genevois Le Beau Lac de Bâle compose Tram 12 blues. Le choc pétrolier de 1973 débouchant sur une flambée du prix de l’essence remet aussi sur les rails les transports publics. Dès 1995, de nouvelles lignes sont construites. Le tram 17 s’enhardit même depuis cinq ans jusqu’au centre d’Annemasse. Fin 2025, il devrait rejoindre le quartier populaire du Perrier. Quant au 15, il reliera Ferney dans deux ans. À cet horizon, les usagers disposeront de six lignes : 12, 14, 15, 17, 18 et la nouvelle ligne 13 qui reliera Ferney à Bernex.

Henri Roth, Le tram 12 raconte Genève, éd. Slatkine, Genève, 2019

Article tiré

du N°

5