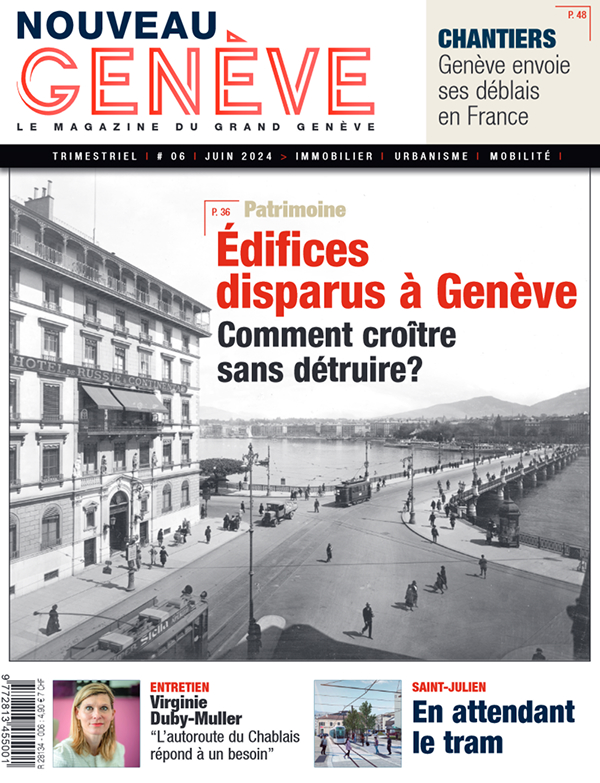

Excavations

Par manque de place et pour des raisons financières, la moitié des matériaux d’excavation des chantiers genevois finissent dans des gravières françaises. Une situation qui pose problème des deux côtés de la frontière.

Des grues et des pelleteuses partout. Depuis quelques années, Genève grouille de chantiers de construction. En une décennie, le nombre de nouveaux logements mis annuellement sur le marché a ainsi plus que doublé. À partir de 2021, le seuil des 3 000 unités par an a été dépassé, du jamais-vu en un demi-siècle. Ce boom de l’immobilier, en atténuant la crise du logement, limite le nombre de Genevois poussés à l’exode pour trouver un toit, notamment en France voisine. À terme, celle-ci subira donc moins de nuisances telles que le trafic pendulaire et ses émissions de gaz à effet de serre, sans oublier le cas des faux résidents secondaires suisses. Mais paradoxalement, cela génère d’autres problèmes. En effet, Genève exporte massivement ses matériaux d’excavation en France, ces déchets de chantier non pollués, constitués du mélange de terre et de roches extrait du sol quand on creuse pour bâtir les fondations d’un immeuble (lire par ailleurs). Une situation qui fait des mécontents des deux côtés de la frontière.

Va-et-vient des camions aux douanes

Aux douanes de Bardonnex et de Thônex- Vallard, c’est un va-et-vient continu de camions à benne qui vont déverser leurs déblais dans des gravières françaises, que ce soit aux carrières du Salève ou ailleurs. Ces matériaux traversent la frontière pour deux raisons : d’une part, on manque à Genève de lieux où les évacuer, d’autre part, cela coûte moins cher de les acheminer en France, même avec les frais de transport.Selon une enquête du Temps sur cette aberration écologique, ce sont environ 80 000 camions qui font chaque année la navette entre les chantiers genevois et les gravières françaises, poussant parfois jusqu’en Isère, à plus de cent kilomètres de Genève. La différence de prix entre les gravières suisses et françaises serait de trois ou quatre francs par tonne. Une somme non négligeable au vu des importants volumes de déblais exportés. D’après le quotidien genevois, jusqu’en 2013, ces exportations ne représentaient que 10 % des matériaux d’excavation du canton. Aujourd’hui, on est à plus de 50 %. La hausse s’est faite en parallèle avec le rebond de la construction et la réalisation d’importants chantiers publics, en particulier ceux du Léman Express et de la route des Nations.

Genève, champion des déchets

“Les gravières genevoises sont en mesure de recueillir environ 600 000 m3 de déblais par an par remblaiement, ce qui correspond plus ou moins à la production locale de gravier, détaille le directeur du service genevois de géologie, sols et déchets (GESDEC), Jacques Martelain. À côté de cela, il y a entre 400 000 et 500 000 m3 de matériaux d’excavation qui sont recyclés sur le territoire cantonal. Quant aux exportations, elles représentent près d’un million de mètres cubes par an.” Genève est de loin le canton suisse qui exporte le plus de déblais. Les chiffres de l’Office fédéral de l’environnement pour 2022 indiquent qu’environ 1,3 million de tonnes de matériaux d’excavation non pollués ont été exportées depuis le canton de Genève. Soit près de la moitié du total des exportations du pays, qui sont montées cette même année à environ 2,7 millions de tonnes. Selon le plan genevois de gestion des déchets, la situation est “très critique”, puisque les volumes de matériaux d’excavation générés sont nettement supérieurs aux capacités des sites de stockage dans le canton. Depuis 2000, on remblaie environ 1,6 fois plus que l’on n’extrait de gravier, et les volumes disponibles se raréfient.

Peu de gravières à Genève

Les gravières en activité sur le territoire cantonal se comptent sur les doigts de la main. De plus, Genève ne dispose à l’heure actuelle d’aucune décharge de type A pour les matériaux non pollués issus du sol (matériaux d’excavation et de percement non valorisables, et autres matériaux terreux). Plusieurs sites ont été identifiés, mais en raison de différents blocages (lire plus loin), aucun projet n’a encore pu voir le jour. Et la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets interdit d’en exporter pour une mise en décharge. Seuls ceux étant destinés à être valorisés sont autorisés à passer la frontière. Du côté français, ces exportations posent problème, à la fois parce qu’elles ont fait bondir les tarifs des gravières pour la prise en charge des matériaux d’excavation – au grand dam des entreprises locales de construction – et parce qu’elles accaparent en grande partie la capacité de stockage en Haute-Savoie. Le rapport du projet franco-suisse Vademe (valorisation des déchets minéraux), publié il y a un an, relève qu’en 2020, 71 % des déchets inertes accueillis par l’ensemble des carrières du département provenaient de Suisse. Pour ne rien arranger, le nombre de carrières en Haute-Savoie a été divisé par deux en vingt ans. On n’en compte plus que 27 aujourd’hui, alors que la moyenne est de 45 par département sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre d’installations de stockage de déchets inertes (ISDI) a également diminué.

La Haute-Savoie saturée de ses déblais

Ainsi, la Haute-Savoie n’a plus les capacités suffisantes pour accueillir les matériaux d’excavation issus de son propre territoire, ce qui oblige les entreprises françaises de travaux publics (BTP) à les évacuer toujours plus loin. Ce manque d’exutoires provoque parfois l’apparition de dépôts sauvages. Tout cela génère des tensions entre les entreprises du BTP et les gravières, qui, elles, profitent de cette manne helvétique. Le patron d’une entreprise de travaux publics de Haute-Savoie nous explique, sous couvert d’anonymat, les conséquences déplorables qu’ont ces importations en provenance de Suisse pour son activité : “Nous avons subi une énorme inflation des tarifs de mise en gravière. Il y a une vingtaine d’années, on payait entre un et deux euros par m3 de matériaux d’excavation, mais aujourd’hui, c’est 15 euros !” Par conséquent, ses camions doivent rouler jusque dans le département voisin de l’Ain pour trouver une gravière disponible, et à des tarifs abordables. “C’est inadmissible ! D’une part, la Suisse nous envoie ses déchets, et d’autre part, elle nous prend nos frontaliers et les jeunes qualifiés que nous avons formés.”

Nous devons trouver des solutions locales, sinon les camions iront de plus en plus loin. Le maire de Chênex

Une exportation du C02 suisse

Pierre-Jean Crastes, maire de Chênex, en Haute-Savoie, et président de la communauté de communes du Genevois, précise que les autorités françaises ont identifié un certain nombre de sites pour créer de nouvelles décharges de matériaux inertes. “Nous avons intérêt à trouver des solutions locales, sinon les camions iront de plus en plus loin. Cela représente des coûts supplémentaires pour les maîtres d’ouvrage publics et privés, et c’est dommageable en termes de bilan carbone.” À ce titre, il souligne que, si cela découle de la prise en charge des matériaux d’excavation suisses, il s’agit donc en quelque sorte d’émissions de CO2 exportées. Pour autant, il ne blâme pas vraiment le Canton de Genève. “Je comprends que c’est difficile de trouver des solutions de stockage sur un territoire aussi exigu.” À Genève, les victimes de cette situation sont les gravières. Impossible pour elles de faire face à la concurrence des gravières françaises, comme le relève Massimo Gorgoni, directeur de Bardograves, entreprise située à Bardonnex, et président du Groupement des entreprises genevoises du gravier et du béton (GEGB). “Comme dans d’autres secteurs économiques, le coût du travail et des réglementations en Suisse nous place très loin au-dessus des coûts européens. Nos employés sont payés autour de 6 000 francs brut par mois, tandis qu’en France ils touchent le Smic, soit environ 1 800 euros brut.”

Normes suisses plus élevées

Massimo Gorgoni évoque aussi les exigences environnementales très élevées en Suisse, par exemple lors de la remise en état des sites après exploitation. “Et à cela vous ajoutez encore le franc fort. Donc, à moins de travailler à perte, il nous est juste impossible de baisser davantage nos prix.” En outre, cette concurrence est double : “Les camions qui exportent des matériaux d’excavation en France ne reviennent pas à vide. Ils rapportent du gravier produit à des coûts extrêmement bas, ce qui induit une pression très forte sur les tarifs à Genève. Par conséquent, nous sommes contraints de baisser à l’extrême le prix de nos graviers et n’avons plus aucune marge de manoeuvre sur les tarifs de remblaiement.” En 2017, la Cour des comptes s’est penchée sur la question. Suivant ses recommandations, les autorités genevoises ont ajouté certaines dispositions à la nouvelle loi sur la gestion des déchets, comme le devoir, dans la mesure du possible, de valoriser les matériaux d’excavation en priorité sur le chantier où ils ont été produits, voire ailleurs sur le territoire genevois. L’exportation de ces déchets n’est censée intervenir qu’en l’absence d’autre solution. Ce projet de loi est cependant suspendu à divers recours et au litige entre le Canton et la Confédération, qui portent sur d’autres points. Un article de ce texte de loi prévoyait en outre d’instaurer une taxe à la production de matériaux d’excavation. Ses recettes devaient être redistribuées aux chantiers vertueux. Mais cette taxe a été biffée par la majorité de droite en commission de l’environnement et de l’agriculture du Grand Conseil. “Ce serait un frein aux excavations, alors que nous avons besoin de construire des logements et que pour cela, il faut creuser, argue Céline Zuber- Roy, députée PLR et vice-présidente de la commission. De plus, même les matériaux valorisés ultérieurement auraient été taxés. Nous avons envisagé à la place une taxe sur la mise en décharge, mais elle ne s’appliquerait que sur le territoire genevois, ce qui serait une prime à l’exportation.” La députée reconnaît qu’on manque actuellement de leviers pour inciter à davantage recycler et réutiliser les déblais non pollués. “Il faudra probablement revenir sur ce point, qui n’était pas le principal enjeu du projet de loi.”

Le CERN produira des tonnes de gravats

Pour Philippe de Rougemont, député Vert membre de la même commission, une taxe inciterait à réduire la production de matériaux d’excavation à la source : “On ne peut pas compter sur un réflexe écologique chez la plupart des entrepreneurs. Le meilleur moyen est d’agir sur le porte-monnaie, selon le principe du pollueur-payeur. Il y a diverses façons de produire moins de déblais. Par exemple, en limitant la surface d’excavation à l’assiette du bâtiment. On peut aussi creuser moins en profondeur et renoncer à un étage de parking souterrain. Par ailleurs, on construit trop à Genève, alors qu’on pourrait travailler sur le bâti existant, grâce aux surélévations et à l’optimisation de la quantité de mètres carrés par habitant, qui a augmenté du fait d’un plus grand nombre de couples divorcés et de ménages d’une personne.” Le député écologiste estime qu’il faut agir rapidement, vu que deux gros chantiers se profilent et qu’ils généreront d’énormes volumes de matériaux d’excavation : celui du futur accélérateur de particules du CERN et celui de la gare Cornavin. On estime que ce dernier générera environ 600 000 m3 de matériaux d’excavation à lui seul.

Le recyclage pour solution

Il existe toutefois des possibilités de recyclage et de réutilisation des déblais sur site, qui ont déjà fait leurs preuves sur les chantiers de la renaturation de l’Aire ou du dépôt TPG d’En Chardon. En ce moment, par exemple, une réalisation en plusieurs phases a été mise en place sur le chantier de l’ancienne usine Fiat, aux Charmilles, où des immeubles de logements et de bureaux doivent sortir de terre. Cela permet de réserver une partie de la surface pour y stocker temporairement les matériaux d’excavation, en attendant de les réutiliser sur place pour du remblaiement lors des dernières étapes de travaux. Mais cela a un prix : puisque la finalisation du projet en est différée, on ne peut pas tout de suite atteindre un rendement optimal. Dans ce cas, le maître d’ouvrage, la caisse de pension de l’État de Genève, a accepté ce principe. Hélas, tant que la pression sur les coûts de construction demeurera aussi forte et qu’il sera moins onéreux d’exporter les matériaux d’excavation que de les traiter localement, il y a fort à parier que les bons élèves resteront l’exception.

Article tiré

du N°

6