Nouvelle ville sur la ville

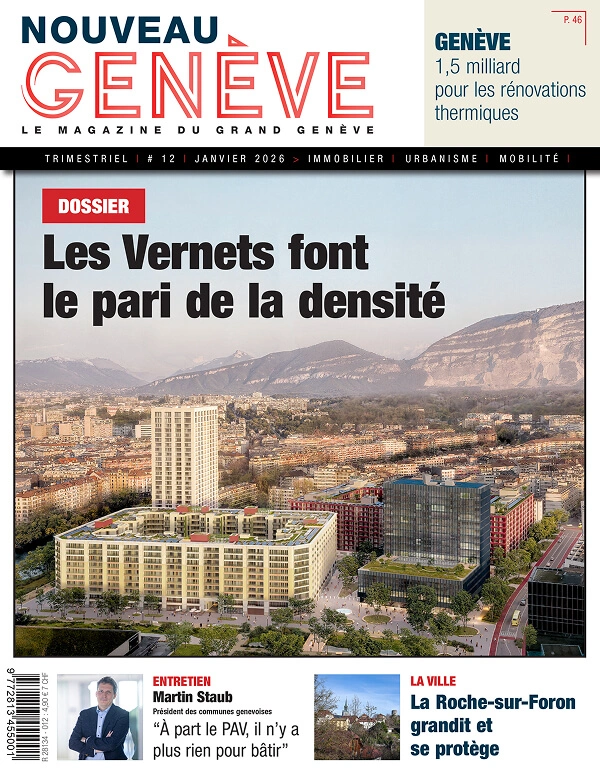

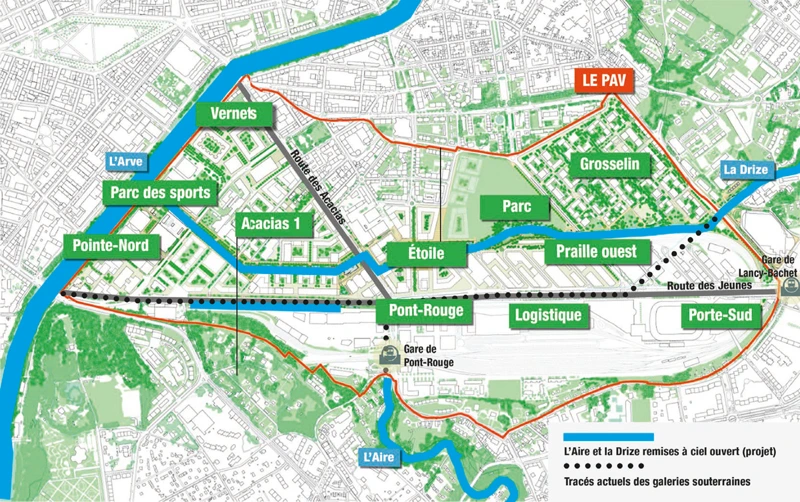

La construction de nouveaux quartiers sur la zone industrielle et artisanale Praille-Acacias-Vernets a commencé. Deux chantiers sont en cours, près de l’Arve et à proximité de l’Étoile. Le PAV va permettre à Genève de continuer à se développer à partir de son centre.

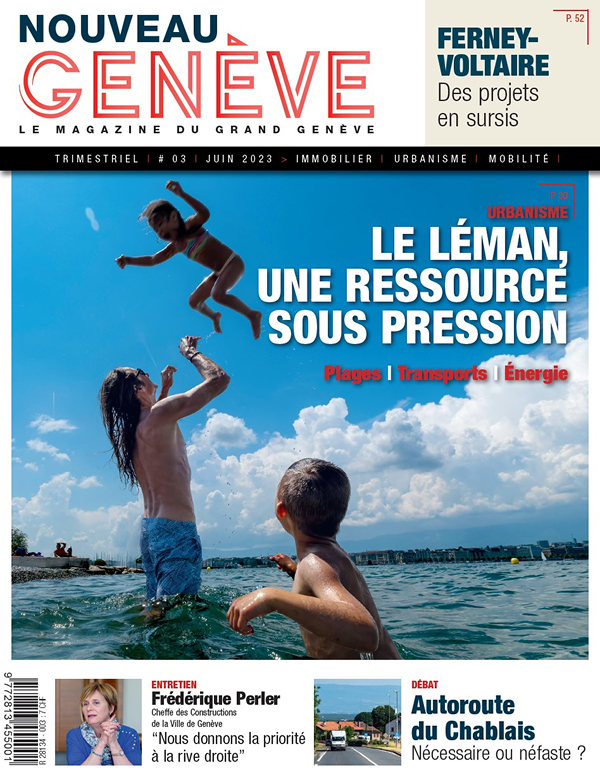

Genève, son lac, ses parcs, sa vue sur le mont Blanc. Et sa richesse. Placée au centre d’une région d’un million d’habitants, la ville du bout du Léman attire du monde comme un aimant et ne cesse de créer de nouveaux emplois. Problème, elle ne parvient pas à loger les nouveaux arrivants dans cette région prospère, où la recherche d’un appartement constitue un casse-tête. Parallèlement, le canton est arrivé au bout de son droit à bâtir sur des terres agricoles, un territoire que les autorités souhaitent de toute manière préserver. L’une des réponses à ces questions a un nom : Praille-Acacias-Vernets (PAV), une zone industrielle et artisanale aux mains de l’État à 75 % qui s’étend sur plus de 200 hectares de terrain. L’objectif ? Créer 12 000 logements d’ici 2060, pour accueillir entre 25 000 et 30 000 habitants. Les nouveaux emplois seraient au nombre de 6 000, venant s’ajouter aux 20 000 actuels. Ce territoire, directement attaché à la ville, est destiné à abriter des infrastructures publiques : écoles, palais de justice, bibliothèques. Sans oublier des espaces verts et des cours d’eau. “Robert Cramer, président de la fondation PAV, a déclaré qu’on ferait le jardin avant la maison. C’est une belle image”, commente l’architecte Philippe Meier, ancien président de la Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI) et membre de son comité.

Un projet vendu à coups d’images de synthèse

Durant deux décennies, les gens de la région du Grand Genève ont été bercés par le nom du PAV, à coups d’images de synthèse, sans qu’un seul clou ne soit planté. Au coeur de cette lenteur : le système mis en place dans les années 1950 pour cette zone industrielle, celui du droit de superficie (DDP). Les dizaines d’entreprises et d’industries présentes dans ce vaste espace “qui a participé à la richesse de Genève”, comme le rappelle l’architecte Inès Lamunière, disposent toutes d’un droit d’usage d’une durée initiale de 90 ans.

La création d’une Fondation

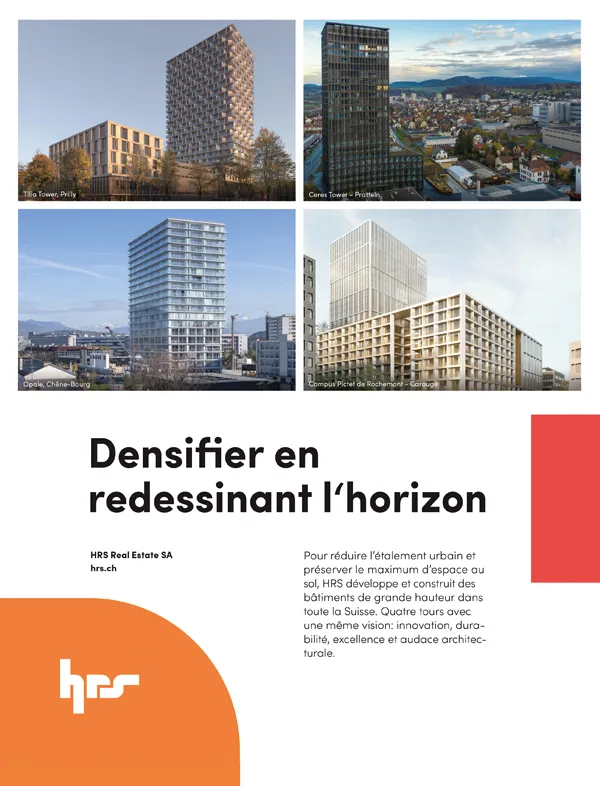

“L’État possède les terrains, mais ne les contrôle pas”, résume Philippe Meier. Il s’agit donc de reloger ces activités ou tout au moins d’en déplacer une partie. Comme la demande des promoteurs est forte, les cessions de ces droits s’organisent. Ces mouvements s’effectuent sous la férule d’un nouvel acteur, la Fondation PAV. “C’est le conseiller d’État Antonio Hodgers, en charge des constructions, qui a mis un moteur dans la carrosserie en nommant Robert Cramer à la tête de cette fondation”, résume un urbaniste. L’année 2022 marque le réel début du PAV. Deux chantiers sont en cours dans cette zone. Le premier est celui des Vernets, sis en bordure de l’Arve. Le deuxième, le projet Pictet, se situe au bord de la route des Acacias “et ses 40 mètres de bitume en largeur”, comme le dit Philippe Meier. Un clin d’oeil, sachant que le projet PAV prévoit quant à lui un taux de motorisation proche de zéro en surface. La banque Pictet vise à regrouper l’essentiel de ses 5 000 employés en un seul lieu. Le pôle bancaire bénéficiera de la présence immédiate de la gare du nouveau quartier de Pont- Rouge, construite au bout de cette même route des Acacias. Sur une commune de Lancy, aussi en pleine croissance.

L’exemple de Pont-Rouge

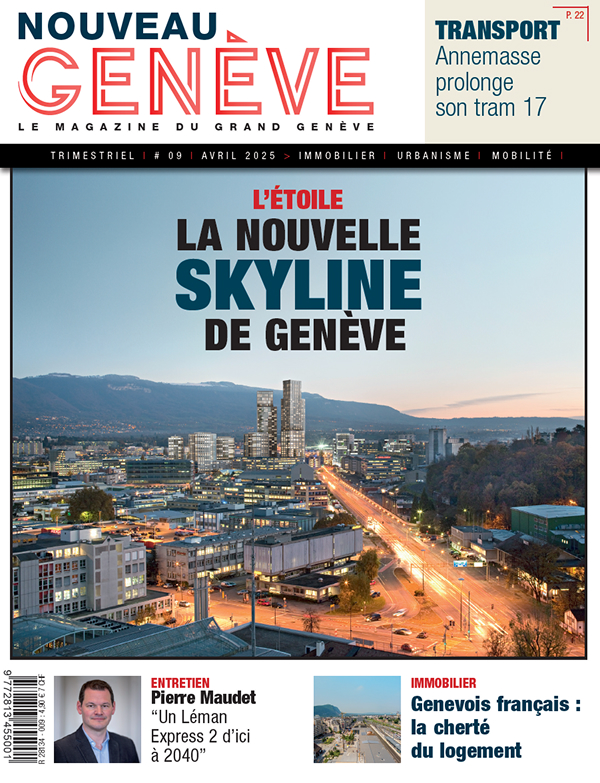

Un autre projet du PAV est déjà sorti de terre : celui du quartier de Pont-Rouge. Il échappe au périmètre du PAV, mais tout le monde tombe d’accord sur un point : il annonce ou préfigure le PAV des années 2020 à 2060, période durant laquelle les différents quartiers de cette zone — soit une quinzaine au total — devraient sortir de terre. Le quartier de Pont-Rouge a été élevé dans une zone industrielle utilisée pour le fret ferroviaire. Comme au PAV, cet espace offre des activités et du logement. Côté route des Acacias, avant la gare du Léman Express, des immeubles anthracite de grande hauteur ont été construits. Les tours de Gotham City, nom du concours organisé en cet endroit par les CFF, propriétaires du terrain, accueillent des activités tertiaires. Le projet sera terminé à l’été 2023 et offrira entre 90 000 à 100 000 m² de surfaces. Au-delà de la voie ferrée, voici Pont-Rouge versant logements, un projet mené par la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif. Le quartier, dont la première partie a été livrée en 2019, accueillera bientôt un total de 1 600 habitants. La part de logements d’utilité publique y est de 70 %. Les immeubles bénéficient d’un chauffage par géothermie et d’une isolation de haute qualité. L’intégration sociale des habitants a également fait l’objet d’une stratégie. Le quartier est quasiment attaché à Genève. “Pont-Rouge c’est tout de même le PAV. Il y a une rupture d’échelle”, commente un architecte genevois, évoquant les quatre hautes tours les quatre hautes tours d'activités tertiaires, nommées Esplanade 1, 2, 3 et Alto.

Un lieu de nature ?

Les acteurs du PAV définissent les futurs quartiers comme des lieux où il fera bon vivre. Une ville à faibles émissions carbone, dotée de petits commerces, irriguée en transports publics et généreusement fournie en espaces publics et en verdure. Les projets prévoient la mise à ciel ouvert de deux cours d’eau que sont l’Aire et la Drize. Quant au quartier des Vernets, il sera flanqué d’un parc à proximité des immeubles et d’un accès aux rives de l’Arve. “Remettre des cours d’eau au coeur de ce projet, sur une terre qui était autrefois maraîchère, c’est un geste fondateur pour le PAV”, se réjouit Inès Lamunière, associée du bureau designlab-architecture, qui a dessiné le projet Pictet. Une première étape du chantier Campus Pictet de Rochemont sera réalisée par le bureau d’architectes-paysagistes ADR, qui replacera une portion de la Drize à ciel ouvert. Aux Vernets, les habitants de ce quartier, décrit par certains opposants comme un monstre de densité, pourront aller se délasser au bord de l’Arve. Une voie verte passera par là. Plus haut, le quartier Acacias 1 – 2 200 logements et 70 000 m² de surfaces d’activité — sera doté d’une grande place, à défaut d’offrir un grand parc. Ce manque fait grincer les dents de certains, qui ne considèrent pas les larges aménagements prévus autour de l’Aire comme de véritables lieux de loisirs. “Les programmes n’intègrent pas le nombre de mètres carrés destinés aux espaces publics”, regrette un urbaniste, qui rappelle les exigences des investisseurs et la pression des caisses de pension.

Manque de verdure

“Durant ces cinquante dernières années, dans la stratégie des plans d’urbanisme, on s’est plus préoccupé de réglementer le bâti que le non bâti, reconnaît Inès Lamunière. Il s’agissait de valoriser des terrains en fonction des mètres carrés bâtis à vendre ou à louer. Aujourd’hui, les plans de quartier sont appelés à intégrer des surfaces destinées non seulement à des espaces publics généreux, mais aussi à leur renaturation.” Philippe Meier se dit agacé par les discussions sur le manque de verdure dans les projets du PAV. “Les nouveaux quartiers, et leurs jardins, seront construits sur une portion de territoire actuellement entièrement minérale, sur des rails, des anciens entrepôts. Ce sera donc beaucoup plus vert”, défend-il. Les communes du PAV soutiennent cette vision. C’est le cas de Carouge, qui s’est battue pour obtenir un parc de huit hectares sur le PLQ Grosselin, en remplacement d’un parking. La gestion du rapport entre immobilier d’un côté et espaces et infrastructures publics de l’autre agite les communes du PAV, dont la Ville de Genève. Son territoire abrite un tiers de cette zone et concentrera plus de la moitié des futurs habitants du PAV. “Nous comptons sur la fondation PAV pour aller encore plus loin étant entendu que nous poursuivons tous l’objectif général de développer un quartier dont la qualité de vie sera exemplaire tant du point de vue social qu’environnemental”, avertit Frédérique Perler, conseillère administrative verte chargée des constructions et de l’aménagement de la Ville de Genève.

Laisser des zones en friche

À quoi ressemblera vraiment le PAV en 2060 ? Personne ne peut vraiment le dire et c’est peut-être une chance, suggère Inès Lamunière, dont le bureau travaille aussi sur la Pointe-Nord du PAV, un quartier posé sur les bords de l’Arve. Celui-ci prévoit la rénovation de bâtiments, mais aussi de nouvelles aires naturelles et de nouvelles constructions. “Il faudrait conserver des réserves foncières pour permettre d’adapter les projets au cours du temps”, propose-t-elle. La question de la libération des lieux par les détenteurs d’un droit de superficie est bien sûr cruciale. “Il ne suffit pas de reloger les entreprises, mais aussi de tenir compte du fait que les entrepreneurs organisent leur vie privée en lien avec leur travail”, souligne Philippe Meier. La dynamique de croissance du PAV dépendra aussi de la mécanique interne. “Le PAV, c’est un peu comme un pays. Il possède sa loi”, résume Jean-Paul Jaccaud, qui préside la Fédération des associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI) et siège au sein du comité de la fondation PAV.

Une gestion par projets

La planification est l’oeuvre de l’État, qui la confie à ses services. Ceux-ci sont placés sous l’égide du Département du territoire, conduit par l’écologiste Antonio Hodgers. Au rond-point de l’Étoile, soit au sommet ouest du PAV, une jonction a été organisée sur un même étage entre les grands acteurs publics de cet énorme dossier. On y trouve la fondation PAV, mais aussi la direction du PAV (DPAV), sans oublier la Fondation des terrains immobiliers. Ce découpage et cette réunion de compétences, où des spécialistes oeuvrent par projets, devraient permettre d’accélérer les processus foncier, immobilier et urbanistique. La DPAV planifie et développe. La fondation gère le foncier. La FTI aide la fondation à reloger les entreprises du PAV, “même si elle n’en possède pas tant que ça”, souligne Philippe Meier.

Des oppositions de fond

Mais le projet a aussi ses opposants. Le développement des PLQ Vernets et Acacias 1 a provoqué des critiques et suscité des contre-propositions. Pour le premier quartier, les opposants ont dénoncé une densité insupportable ainsi qu’un projet dénué de parc. L’abattage d’arbres sur ce périmètre a aussi déclenché des plaintes. Néanmoins, les oppositions sont arrivées après la publication de l’entrée en force des autorisations de construire. “Personne ne s’est manifesté durant la période de planification et de consultation publique du PLQ, qui a été très longue”, regrette Jean-Paul Jaccaud, dont le bureau participe à ce projet. “Il y aura plus d’espaces verts ici que dans beaucoup d’autres endroits de la ville”, ajoute cet architecte. Le projet Acacias 1 a lui aussi provoqué des critiques. Un architecte de la place a envoyé une sorte de contre-projet au Département du territoire. Son plan a été retoqué par l’État, qui a cependant revu sa copie, tenant compte de propositions élaborées par la Ville de Genève. La version actuelle du PLQ a été validée par le Conseil municipal. Un référendum a été lancé contre ce plan. De son côté, l’association Patrimoine suisse, qui porte un discours contre le bétonnage du canton, a défini une liste de quarante bâtiments dignes de protection dans le PAV. Fait amusant, Robert Cramer figure au comité de cette association. Finalement, le projet démarre, mais son développement et sa forme restent encore à imaginer. “Le PAV sera un nouveau pôle, comme dans une grande ville”, précise Jean-Paul Jaccaud. Par rapport à des projets de quartiers excentrés, plantés en rase campagne, tels les Grands-Esserts (Veyrier) ou Belle-Terre (à Thônex), le PAV est perçu comme une nouvelle ville, “dont la densité portera toute la richesse de ce qu’on aime trouver au centre de Genève : bistrots, petits commerces, magasins”, se réjouit un architecte.

Article tiré

du N°

1